التّضامرُ من حيثُ الإجمال

قد تبدأ الومضة الأولى للتفلسف من الدّهشة -كما قال أرسطو- أو من الشّك -كما ذهب ديكارت-؛ ولكنّها قد تنطلق من التساؤل المنبعث من الظّمأ الشّديد للمعرفةِ أو حتّى القلق المعرفي -كما يرى غير واحد من الفلاسفة-. في بعض الأحيان قد ينبعث التّساؤل من دافع خفيّ في الذّات، ربّما يكون مجهول المصدر والغاية، وأيًّا كان الدّافع وراء التّساؤل، ففي كثيرٍ من الحالات يسير بالمرء نحو النّظر إلى إمكانيّة وجود رابطة غير معلنة أو مضمرة بين طائفةٍ مُعّينة من الظّواهر، ثمّ يتدرّج الفعل التفلسفي تصاعديًّا في أثناء محاولات الوقوف على اكتشاف تلك الرّابطة وتفحّص معالم صفاتها، أو خواصها، أو كلّ ما يتعلق بها.

الرّابطة المضمرة الّتي شدّت انتباهي كانت تتعلّق بشيء ما في مسارات التّفكير الإنساني، إذ لاحظتُ أنّه في سياق محاولات الإنسان الوصول إلى الأجوبة عن كلّ ما يُفكّر فيه أو يحتاج إلى معرفته، سواء أفلسفيّة كانت تلك المُحاولات أم دينيّة أم علميّة؛ توجد حالة مُعيّنة يُمكن رصد تكرارها بسهولة إذا ما لفتت الانتباه إليها، وهذه الحالة هي حالة اللااستقرار على النّظرة الّتي يطرحها كلّ نمط من أنماط التّفكير بالاعتماد على نظريّاته أو آرائه أو وجهات نظره أو حتّى معتقداته؛ إذ لا نكاد نجد نمطًا تفكيريًّا لم ينتج أو يكتشف آراء أو نظريّات أو وجهات نظر أو معتقدات أخرى تُخالف أو تباين أو تعارض وربّما تُناقض آراءه أو نظريّاته الّتي سبق أن قالها، وكأنّ التّفكير الإنساني وفي مجالاته أو أنماطه المختلفة لا يتوقّف عن حراك دينامي ينزع نحو الشّيء الآخر دائمًا، سواء أفيزيائيًّا كان ذلك الشّيء أم ميتافيزيائيًّا أم ميتافيزيقيًّا أم غيبيًّا ([1])، فمن البيّن أنّ ما يُكتَشفُ بالفعل يُعاد النّظر إليه مرّة أُخرى، بل –وربّما- مرّات مُتتالية، وكأن المعرفة تتحرّك أُفقيًّا لاكتشاف كلّ جديد، وعموديًّا بتكرار فهم جميع ما اكتُشِفَ بالفعل، وفي كلّ عمليّة إعادة للفهم يحدثُ أن تتزلزل النّظرة الأحاديّة الّتي تعلّقت بالفهم القديم، إذ يصحبها نظائر قد تكون قريبة منها أو بعيدة عنها، فكُلّ الاحتمالات واردة حين يُعاد اكتشاف مستويات أخرى للنّظرة السّابقة.

ولنأخذ علم الهندسة على سبيل المثال، فقد كان الاعتقاد السّائد لعشرين قرنًا خلت وأكثر، أنّ الهندسة الإقليديّة هي: المنطق الرّياضي الوحيد الثّابت والمعبّر عن الكون بكُلّ ما فيه، حتّى ظهرت الهندسة اللاإقليديّة ممثلة بالهندسة الإهليليجيّة وهندسة القطوع النّاقصة في القرن التّاسع عشر ([2])؛ لتغيّر نظرة العلماء والفلاسفة عن علم الهندسة تغييرًا كليًّا، ومن بعد ذلك تتالى ظهور هندسات أُخرى: كالهندسة المطلقة، والهندسة المتقطّعة، والهندسة التّحليليّة، والهندسة الحاسوبيّة، والهندسة التفاضليّة، وغيرها ([3]).

ما يُمكن مُلاحظته هنا، أنّ الهندسات تكتشف أو توضع مع تقدّم الزّمن تبعًا للحاجة المحفّزة على ذلك الاكتشاف أو الوضع، والتساؤل الّذي يحضر في هذا الموضع هو: إذا لم يستطع النّاس أن يتوقّعوا وجود هندسات لا تماثل الهندسة الإقليديّة طوال عشرين قرنًا من الزّمن لأسبابٍ ربّما تكون موضوعيّة، ومنها: أنّ الهندسة الإقليديّة كانت متّسقة مع المستوى المعرفي الّذي كان سائدًا، فضلًا عن بعض المعتقدات الأسطوريّة حولها، أقول: إذا كان ذلك كذلك، وتبيّن لاحقًا أنّ الواقع أعقد ممّا كانوا يظنّون، وأنّ توسّع المعرفة يقتضي الإقرار بأنّ الهندسة الإقليديّة مجرد خطوة في طريق هندسي متعدّد المستويات ومتباين في الاتّجاهات، فهل هناك ما يمنع أن نتوقّع أنّ ما بين أيدينا من هندسات ربّما تُصبح بدائيّة مقارنة بما قد يكون عليه الحال بعد عشرين أو ثلاثين أو أربعين قرنًا من الآن؟

حين أتأمّل هذا التّساؤل أميلُ إلى القول بعدم وجود ما يمنع حدوث مثل هذا الافتراض مستقبلًا، وهنا لا أجد مناصًا من أن أطرح التّساؤل الآتي: فهل تلك الهندسات الّتي ستُكتشف في المستقبل موجودة الآن ولكنّنا لا نستطيع الإحاطة بها علمًا لقصور موضوعي في أدواتنا واحتياجاتنا، وأنّ من سيأتون في المستقبل سيكونون قادرين على اكتشافها أو وضعها كاستجابة طبيعيّة لمبدأ السّنخيّة ([4]) أم أنّها أصلًا غير موجودة؟

عند محاولة الإجابة عن هذا التّساؤل، تتبدّى لي أول ما تتبدّى إشكاليّة الاختلاف في الإجابات أو عدم تماثلها؛ إذ ممّا لا شكّ فيه أنّ بعضهم سيرى أنّ تلك الهندسات المتوقّع اكتشافها موجودة بالفعل سلفًا، ومنهم من سيقول: إنّها ليست موجودة بل ستحدث في حينها إن استحدثت أصلًا، وقد يقول ثالث غير ذلك أو حتّى رابع، في الحقيقة نحن نتوقّع أن نشهد مثل هذا الاختلاف لأنّنا بالفعل نتعايش مع نماذج لا تحصر من مثل ذلك؛ ما يجعل الاختلاف في وجهات النّظر هو لبّ أو جوهر قضيّتنا الّتي نبحثُ في حقيقتها، وهي السّبب العميق الكامن وراء التقلّبات الدّائمة في الآراء ووجهات النّظر.

إنّ ما يترتّب على الاختلاف اللّامنقطع، أوّلًا: تعدّد الإجابات عن السّؤال الّذي يطرح كائنًا ما كان ذلك السّؤال، وثانيًا: عدم القدرة على الجزم أو القطع بإجابة وحيدة على حساب البقيّة إذ لا معيار خارجي مجمع عليه إجماعًا كليًّا أو شاملًا للنّاس جميعًا من أوّلهم وحتّى يومنا هذا، كما لا يتصوّر أن يُخالفه أحد ما بقي أحد من النّاس على قيد الحياة، يرجح ترجيحًا قاطعًا إجابة على أخرى، بل تزخر نماذج المعرفة جميعًا بمعايير متعدّدة، إلّا نسبانويًّا أو اتّفاقات مقترنة بدلالاتٍ محدّدة، وأيّ نسبانويّة أو تحديد يفقد يهبط بمرتبة الإطلاق أو التّعميم درجة، ما يدع الباب مواربًا أمام الاختلاف، وإزاء هذا أراني منساقًا للقول: أيًّا ما كانت الإجابة سواء أنّ الهندسات المستقبليّة موجودة الآن أم ستُبتكر في المستقبل؛ فإنّ ذلك يعني أنّ هناك من الهندسات ما هو مضمر لنا كما كانت الهندسات الّتي نعرفها الآن مضمرة لمن سبقنا.

في مثال آخر، ليس ببعيدٍ عن سابقه؛ قاد (برتراند راسل) ([5]) و(الفريد نورث وايتهد) ([6]) عمليّة تحويل الرّياضيّات إلى منطق، واستخدما في ذلك نظريّة المجموعات ([7])، وبعد جهد متواصل استمرّ أكثر من عشرين عامًا، نجدهما في كتابهما «مبادئ الرّياضيّات»، ينتهيان بعد(362) صفحة من القوانين والنّظريات المنطقيّة المعقّدة إلى إثبات أنّ: (1+1=2)، ولقد كان هذا العمل الجبّار يرمي إلى بناء صرح واحد من الرّياضيّات يُمكن من طريقه الوصول لكلّ الحقائق والنّظريّات الرّياضيّة؛ وبذلك يُمكن الاستغناء عن باقي فروع الرّياضيّات؛ ولكن بعد هذا الجهد وعلى غير المتوقع اكتشف (برتراند راسل) وجود تعارض منطقي، هذا التّعارض ناتج من تعريف المجموعة الّتي تحتوي على نفسها كعنصر من عناصرها، فمثلًا هناك مجموعة تتكوّن من الحروف الأبجديّة (أ،ب،ت، … ي)، الحرف (ب) هو أحد عناصرها، فإذا أضفنا إلى هذه المجموعة عنصرًا جديدًا هو مجموعة الحروف الأبجديّة نفسها؛ أصبحت المجموعة تحتوي على نفسها كعنصر، وهكذا عُدّ استخدام المنطق ونظريّة المجموعات كأساس للرّياضياتِ عملًا غير موثوق به لأنّه يقود إلى تعارض، فظهرت أزمة شكّ في وجود أساس ثابت وصلب للعلوم الرّياضيّة، وقد باءت جميع المحاولات لتعديل نظريّة المجموعات أو لإعادة تعريفها بغية التغلّب على التّعارض المنطقي بالفشل، حتّى كتب (برتراند راسل) يقول: «إنّني أريد الحقيقة المجرّدة الّتي لا تقبل الشّك بالطريقة نفسها الّتي يطلب بها النّاس الإيمان، لقد اعتقدتُ أنّ الحقيقة المجرّدة سوف أجدها في علوم الرّياضيّات؛ ولكنّني اكتشفتُ أنّ الرّياضيّات مليئة بالقصور. فإذا كانت الحقيقة يُمكن اكتشافها من طريق الرّياضيّات؛ فإنّ ذلك سوف يكون بواسطة نوع جديد من الرّياضيّات يُبنى على أساس صلب، وعلى حين العمل نحو هذا الهدف على أشدّه كنت دائمًا أتذكّر قصّة الفيل والسّلحفاة، لقد صنعت فيلًا تستطيع أن تعتمد عليه كلّ الرّياضيّات؛ ولكنّني وجدتُ أنّ هذا الفيل يتأرجح؛ لذلك سندته بسلحفاة حتّى لا يسقط؛ ولكن السّلحفاة نفسها غير مستقرّة مثل الفيل، وبعد أكثر من عشرين عامًا من الجهد الشّاق وصلتُ إلى النّتيجة المرّة، وهي: أنّني لا أستطيع أن أفعل شيئًا يجعل الرّياضيّات حقائق لا يقربها الشّك» ([8])، ولم تسلم الرّياضيّات الكلاسيكيّة (الّتي تعتمد على الأعداد، 1 2 3 …) من التّشكيك، فعلى الرّغم من بداهة إدراكها وكونها لا تحتاج إلى براهين؛ إلّا أنّ عالم الطوبولوجيا ([9]) (بروير) هاجمها بعد أن اكتشف أنّ فيها نظريّات رياضيّة كثيرة غير صحيحة، فمثلًا الأعداد الحقيقيّة إمّا أن تكون موجبة وإمّا سالبة وإمّا صفرًا؛ ولكن (بروير) أثبت وجود عدد حقيقيٍّ، ليس موجبًا أو سالبًا أو صفرًا، وانتهى في العام(1353هـ/1934م) إلى القول: «النظرية الّتي يثبت صحّتها بالتجربة، يُمكن القول إنّها صالحة حاليًّا ولا يعنى هذا أنّها حقيقة مؤكدة»، الأمر الّذي أحدث ثورة في فلسفة العلوم.

إنّ هذه التصدّعات في صرح الرّياضيّات وإن كانت خافية على عموم المتعلّمين أو المشتغلين بالعلم؛ إلّا أنّها موجودة بالفعل، بصرف النّظر عن تجاهلها أو السّكوت عنها، وما نقرأه فيها هو أنّها تُنبّئ بقصورها الحالي وبوجود مضمر أتمّ وأكمل ينبغي السّعي إلى اكتشافه، والنّقطة الجوهريّة الّتي نُشدّد عليها هنا هي أنّ هذا القصور ينُبّئنا أنّ الأتمّ أو الأكمل الّذي قد يُكتشف مستقبلًا؛ سوف لن يكون بعيدًا عن القصور الّذي وجدناه في سابقه، وبتعبيرٍ آخر: لا يوجد ما يطمئننا أنّ رياضيّات المستقبل سوف تكون مطلقة اليقين وبلا ثغراتٍ بنسبة مئة بالمئة، وعلى ماذا يدلّ هذا التوقّع؟ يدلُ على أنّ كلّ ما يُكتشف يُنبّئ بوجود مُضمر أفضل أو أسوأ، وهكذا دواليك.

بالمثل حين نلاحظ –مثلًا- التّبدل في الأفكار في علم وظائف الأعضاء (الفسيولوجيا)، حيثُ كانت النّظرة العلميّة للعقل في القرن التّاسع عشر تتمحور حول ماديّة التّفكير والأفكار، بمعنى أنّ الأفكار -كما يَذكر عالم الأحياء هكسلي([10])– الّتي يعّبر عنها بالنّطق «هي عبارة عن تغيرات جزيئيّة»([11])، أي أنّ العقل منبثق من المادّة، وهذا يعني من جملة ما يعنيه أنّ الإنسان معدوم الإرادة، إذ أنَّ إرادته عبارة عن تغيرات ماديّة في الدّماغ، وقد عبّر (و. ك. كليفورد) أحد علماء الرّياضيّات عن هذه الفكرة بإيجاز فقال: «إذا قال أحد إنّ الإرادة تؤثّر في المادّة فقوله ليس كاذبًا فحسب، وإنّما هو هراء»([12])، فكانت النّظرة ماديّة بحتة، ولما جاء القرن العشرون وتوسّعت الاكتشافات خلص مؤسّس فيسيولوجيا الأعصاب الحديثة السير (تشارلز شرنغتون) ([13]) إلى أنّ هناك فرقًا جذريًّا بين الحياة والعقل: «فالحياة هي مسألة كيمياء وفيزياء، أمّا العقل فهو يستعصي على الكيمياء والفيزياء»([14]). ويعني بالحياة الإشارة إلى التّغذيّة الذّاتيّة واستقلاب الخلايا (الأيض) والنّمو، وهذه ظواهر تتمّ بواسطة قوانين الفيزياء والكيمياء، أمّا أنشطة العقل فهي خارج إطار هذين العلمين. من هنا تبيّن للعلماء أنّ النّظرة الماديّة وحدها لا تستطيع أن تُفسّر الإدراك الحسيّ، لأنّ الإدراك الحسّي بحسب النّظرة الجديدة حقيقة لا ماديّة ولا من خواصها ([15]). فإن تساؤلانا يتواصل مع سابقه ليستحضر ذات الإجابات.

تتكرّر الفكرة في الفلك، فقد تغيّرت نظرة الإنسان إلى الكون المحيط به تغيّرًا جذريًّا بظهور الثّورة الكوبرنيكيّة ([16]) في أوروبا الّتي بيَّنت أنّ الأرض لم تعد هي المركز كما كان يَعتقد العلماء من قبل، بل هي كوكب صغير يدور حول نفسه وفي الوقتِ نفسه حول الشّمس ([17]).

وفي الفيزياء، كان كثير من العلماء اللّامعين مثل (تومسون) ([18]) قد آمنوا إيمانًا أعمى بالسّمة المطلقة لميكانيك نيوتن الّذي دافع عنها حتّى يوم وفاته([19])؛ ولكن تكشَّف فيما بعد أنّ ميكانيك نيوتن هي في الجوهر علم نسبانوي([20])، الأمر الّذي قَلب فكرة تقديم الفيزياء على أنّها علم ثابت لا يتغيّر رأسًا على عقب، إذ وبالضّد من بعض العلماء رأى أينشتاين أنّ الفيزياء علم دينامي وتاريخي، وكتب في هذا السياق: «إنّ ملاحظاتنا للواقع الفيزيائي لا يُمكن أن تكون نهائيّة أبدًا، يجب أنْ نكون مستعدين دائمًا لتغيير هذه الملاحظات-أو ما نسميها بالقاعدة البديهيّة للفيزياء- في سبيل الوصول إلى الحقائق بأفضل الطرائق المنطقيّة، والواقع أن نظرة سريعة على تطوّر الفيزياء تُظهر لنا حدوث تغيرات عديدة وواسعة مع مرور الزّمن»([21]).

وفي الفلسفة نجد أنّ المذاهبَ الفكريّة تتخالف تخالفًا لافتًا، ومن ذلك على سبيل المثال: المذهبين الكلاسيكيين اليونانيين المادي الحسّي والمثالي العقلاني، فقد انقسم فلاسفة اليونان قبل أرسطو إلى فريقين: الفريق المادّي الحسّي بدأ من طاليس (وهو من أوائل الفلاسفة الطبيعيّين) واستمرّ حتّى السّفسطائيين. والفريق المثالي العقلاني بدأ من فيثاغورس (الفيلسوف وعالم الرّياضيّات الشّهير) وحتّى سقراط وأفلاطون، والتّاريخ الفلسفي يسطر لنا تخاصم الفريقين على طول الخط، الماديون الحسيون كانوا يرفضون أيّ حديث حول ما وراء هذا العالم الطّبيعي ويحاولون فقط تفسير العالم من داخل العالم الطبيعي المادّي عن طريق الحواس الّتي عدّوها هي الأصلح لجميع المعلومات عن هذا العالم، أمّا المثاليون فقد شكّكوا في حقيقة هذا العالم المحسوس وعدّوه على أحسن الفروض –كما عند أفلاطون- مجرّد ظل لعالم مفارق هو العالم المعقول (عالم المثال)؛ وعلى هذا شكّكوا في أهمية الحواس ورفضوا أن تكون أداة صالحة للوصول إلى الحقيقة واعتمدوا اعتمادًا كليًّا على العقل([22]).

ورغم اختلاف الرّأي بين أنصار الاتّجاهين بل وبين أنصار كلّ اتجاه منها؛ إلّا أنّ القاسم المشترك الّذي جمع فلاسفة ذلك العصر هو اعتزازهم الشّديد بقيمة العقل، وذات الاعتزاز نجده حاضرا وبقوّة بين اتّجاهين فلسفيّين كبيرين في القرنين السّابع عشر والثّامن عشر وهما: الاتّجاه التجريبي الّذي أقرّ الاستقراء التجريبي كمنهج للعلوم الطّبيعيّة، وقد دُعم هذا الاتجاه الّذي بدأه (بيكون) في فلسفات كلّ من (توماس هوبز) و (جون لوك) و (ديفيد هيوم) وغيرهم من الفلاسفة الإنجليز، والاتّجاه العقلي الّذي أرسي دعائمه ديكارت وتطوّر على يد الكثيرين من تلامذته والمعجبين بفلسفته أمثال: مالبرانش، واسبينوزا، وليبنتز، وغيرهم.

أقول: إنّ كان الجميع لا يُجادل في أهميّة العقل؛ إلّا ربّما في التّقديم أو التّأخير، بل إنّ بعضهم غالى في الإعلاء من قدره، حتّى تصوّروا أنّه بإمكان العقل الإنساني أن يصل بمعارفه اليقينيّة إلى ما لا نهاية، وأنَّ بإمكانه تجاوز هذا العالم المحسوس ليصل إلى معارف ما وراء هذا العالم، ومن جهة ثانية نظروا إلى العالم الطّبيعي على أنّه عالم التّغير والمادّة المحسوسة فقط، ولا يشتمل على الكلّي أو الضّروري، وهما الصّفتان اللّتان تميّزان المعرفة العقليّة، فإنّ الفيلسوف الشّهير كانط جاء في كتابه «نقد العقل الخاص» ما يُبيّن تهافت هذين الأمرين، فذهب إلى أنّ للعقل الإنساني حدودًا ينبغي إلّا يتجاوزها وإلّا غاب اليقين وضاعت الحقيقة، وبشأن القضية الأخرى فقد أكّد لنا أنّ العالم الطّبيعي ليس كما يتصوّر غالبيّة الفلاسفة العقليّين خاليًا من القوانين العقليّة الضّرورية والكليّة، بل أنّه مليء بهذه القوانين الّتي يقع على العقل مهمة اكتشافها ([23]).

هكذا نجد ذات الأمر من التقلّبات بين القول والنّقد؛ فالإتيان بالمختلف الّذي يتمثّل في كثيرٍ من الحالات بالمناقض أو المعاكس تتكرّر في العلوم الطّبيعيّة أو الاجتماعيّة أو السّياسيّة أو الاقتصاديّة، وبالتأكيد في التّفكير الدّيني والأدبي والفنّي وسائر المجالات الّتي يبرع فيها التّفكير الإنساني.

من هنا لاح لي أنّ تلك التقلّبات في التّفكير الإنساني هي أشبه ما تكون بظاهرة مشتركة في جميع الأنماط التفكيريّة، ومعنى وصفها بالظّاهرة، هو إمكانيّة مراقبتها ورصدها بعد ملاحظتها كما يحصل في الظّواهر الطّبيعيّة الّتي يدرسها العلم ([24])؛ ولكنّها تتعلّق هنا بمعنى خاص قريب ممّا ذهب إليه (كانط) ([25]) وهو العلاقات الّتي تحدّدها المقولات أو الأفكار العقليّة ([26]).

إنّ ظهور آراء متعدّدة لاحقة تختلف عن السّابقة وفي أيّ مجال من مجالات التّفكير، وعدم الاستقرار على قرار، شاء العلماء والفلاسفة والمفكرون ذلك أم أبوا، أثار في ذهني زوبعة من التّساؤلات عن سبب ذلك، أيّ لماذا كلّما قال فريق بمبدأ أو نظريّة أو قانون وتمسّكوا به، أتى غيرهم بما يخالفه أو يناقضه أو يباينه أو ما شابه ذلك، سواء في العصر نفسه أم فيما يليه من عصور؟ ولو أنّنا تتبّعنا الإجابات عن سبب الاختلاف لسوف نجد أنّها بدورها مختلفة. يبدو من هذا أنّه يصعب الوقوف أو الوصول إلى حدّ محدّد بهذا الشّأن، وممّا نخلص إليه ممّا تقدّم هو: أنَّ الاختلاف وبما تتضمّنه هذه الكلمة معنى واسع ومتّسع في المستويين المعرفي (الأبستمولوجيا) والوجودي (الأنطولوجي).

كان عليّ أن أرتّب المعطيات الّتي توصلت لها بالوجهِ المُبيّن –اختصارا- في الآتي:

(1) ما طبيعة علاقة الاختلاف في الأفكار والنّظريّات والآراء …إلخ، هل التّعاكس أم التّناقض أم التباين أم التّشابه أم التّناظر أم التّعارض … أم ماذا؟

قرأتُ كلّ واحدة من هذه العلاقات على حدة، فوجدتُ أنّ كلّ واحدة منها قاصرة عن أن تكون مُعبرة أو مُلّمة بالصّورة الشّاملة في حالتيها المجملة والمفصّلة، أو المجزأة والكليّة، أو المتفرّقة والمجتمعة. فعلى سبيل المثال لو افترضنا أنّ الاختلاف ينتج بسبب تضمن كلّ شيء لحالة التّعاكس، فهل تستطيع هذه العلاقة أن تُغطّي جميع مظاهر الاختلاف الّتي نعرفها؟ في الحقيقة نحن نعلم أنّ الاختلاف لا يشترط أن يكون ناتجًا عن التّعاكس، فقد يكون متّجه اليمين (→) عكس متّجه اليسار (←)؛ ولكنّه ليس عكس متّجه الشّمال (↑) أو متّجه الجنوب (↓) بل يُمكن القول إنّ متّجه اليمين لا يعكس متّجه الشّمال أو الجنوب أو أيّ متّجه آخر سوى اليسار، ما يعني: أنّ علاقة التّعاكس لا تُعبّر عن جميع الاحتمالات الممكنة، وكمثال في الفيزياء، فإنّ نظريّة النّسبيّة لا تُعاكس نظريّة نيوتن بل تختلف عنها. وفي مجال العواطف الإنسانيّة فإنّ الحب إذا كان عكس الكره فإنّه لا يُعاكس المودّة أو حتّى اللّاحب أو اللّاكراه وهي الحالة الحيادية الّتي لا نكنّ فيها مشاعر اتّجاه من لا نعرفهم من النّاس، وفي العقائد إذا كان التّوحيد (الإيمان بإله واحد) عكس الشّرك (الإيمان بآلهة متعدّدة)؛ فإنّه ليس عكس الكفر؛ لأنّ الكافر قد يكون مؤمنًا باله واحدٍ ولكنّه لا يُؤمن بالنّبي الجديد أو بشيءٍ ممّا جاء به. وإذا كان التّنافر عكس التّجاذب فإنّه ليس عكس حالة انعدام الجاذبيّة الّتي تطفو فيها الأشياء … وهكذا. يُمكن ملاحظة شواهد لا تحصر جميعها تعطينا تصوّرًا واضحًا بأنّ علاقة التّعاكس علاقة جزئيّة أو علاقة تنجح في حيّز محدود أو ضمن مجال معيّن أو عندما تقترن بما أسمّيها: (دلالة محدّدة).

ماذا لو افترضنا أنّ التّناقض هو العلاقة العامة الشّاملة؟ سنجد أنّ علاقة التّجاذب أو الحبّ أو التّكامل أو حتّى علاقة التّعاكس تخالفها، والأمر ينطبق على جميع العلاقات الأخرى، إذ ما إن تمسك واحدة حتّى تجدها مخصّصة في حيّز محدّد، وهناك الأحياز الأخرى الّتي لا تُماثلها، هذا سوى ما فيها من تداخل أو تخارج أو تكامل، فعلى سبيل المثال: الإنسان يُشبه الإنسان بدلالة الشّكل العام مثلً؛ ولكنّه قد يختلف عنه في التّفاصيل كالطّول أو اللّون أو الوزن أو ما لا يحصر من ذلك من الاختلافات، وقد يتشابهان في الفكر لكن قد يختلفان في الرّأي، وقد يتباين الذّكر عن الأنثى في الجنس ولكن قد لا يتباينان في العناصر البيولوجيّة. على هذه الشّاكلة يُمكن أن نجد جميع الاحتمالات الممكنة موجودة فيما بين هذه العلاقات.

في تلك القراءة كنت ألتمسُ الطّريق للقبض على وصفٍ يمكنه أن يستوعبَ جميع هذه العلاقات استيعاب مفهوم اللّغة لكلماتها؛ إذ عندما نأخذ أيّ كلمة على حدة، أو نأخذ مجموعة كلمات أو كلّ الكلمات؛ فإنّ جميع تلك الاحتمالات تكون مستوعبة في لفظ اللّغة استيعابًا كليًّا. فسؤالي كان، ما ذلك الوصف الّذي يُمكن بواسطته أن نعامل جميع أنواع العلاقات كاحتمالاتٍ ممكنة مستوعبة فيه؟

بعد التّفكير، تقرّر لديّ أن وصف (اللاتماثل) سيكون مناسبًا لهذا الغرض، فحين أقول مثلًا: متّجه اليمين لا يُماثل كلّ من اليسار والشّمال والجنوب والشّمال الشّرقي والجنوب والغربي وغيرها، فإنّ هذا التّوصيف يستوعب أو يتضمّن التّعاكس والتّخالف والتّناظر وغيرها. وحين أقول: إنّ منظور النّسبيّة لقوانين الطّبيعة بطريقة لا يُماثل منظور ميكانيكا الكوانتم لها؛ فإنّ ذلك لا يشتمل على مفهوم التّناقض لمن يقرأ العلاقة بينهما وَفْقَ دلالاتٍ معيّنة على أنّها تناقض، إضافةً إلى أنّه يشتمل بالقوّة ذاتها على التّباين لمن يريد قراءة العلاقة بينهما وَفْقَ دلالاتٍ أخرى، وحين أقول: إنّ عقيدة التّوحيد لا تماثل عقيدة اللّاتوحيد، فهذا يتضمّن الشّرك والكفر والإلحاد واللّادين، وبوجهٍ عامة: رأيتُ أنّ المفهوم الأعم القادر على لملمة المتفرّقات، والاشتمال على توصيف متكوثر للصّورة الكبيرة هو مصطلح (اللاتماثل) بوصفه معبرًا عن جميع الاحتمالات الممكنة، فتقرّر لديّ كمعطى أساسي من المعطيات الّتي يجب أن أعتمدها.

(2) القضيّة الأخرى الّتي لاحظتها، هي أنّه -وفي مُستوى المعرفة الإنسانيّة أو كما تُسمّى فلسفيًّا نظريّة المعرفة أو الأبستمولوجيا- لا يوجد رأي معزول عزلًا مُطلقًا -أي من جميع الجهات- عن الاقتران برأي أو أكثر من الآراء المقابلة الّتي لا تماثله. فإن قيل: هناك خير، فهذا يعني أنّ هناك شرًّا، وهناك ما هو لا خير ولا شر أيضًا. وإن قيل: الأرض مركز الكون، فهذا يعني أنّ هناك رأيًا لا يُماثله يقول بلا مركزيّة الأرض للكون، ورأي آخر بنسبويّة مركزيّة الأرض بحسب مرجع الإسناد الفلكي، فقد تكون مركزًا وقد لا تكون. وإن قيل: الحقيقة لا تُغادر المادّة الملاحظة أو آثارها القابلة للقياس، فإنّ هناك رأيًا آخر يقول: بل إنّ المادّة أحد وجهين للحقيقة، والثّاني هو الجانب الرّوحي، ويأتي رأى ثالث ليقول: الحقيقة أنّ المادّة والرّوح وكلّ شيء مجرّد أوهام لا حقيقة لها. وإن قيل: (أنا أفكّر إذن أنا موجود)، يأتي من يقول لا مثيل ذلك كأن يقال: (أنا أفكر إذن أنا غير موجود) ([27]). وهكذا، حين نتتبّع أيّ ما يُمكن أن يُفهم أو يُقال أو يتصوّر، فإنّنا سنجد هناك الفهم أو القول أو التصوّر الّذي لا يُماثله.

هذا الأمر جعلني أذهب إلى إثبات اللّاتعازل بين اللّامثيل ولا مثيله إثباتًا تلازميًّا، بمعنى أنّه وبمجرّد أن أتلقّى معرفة بشيء، فإنّ تلك المعرفة -كما تخبر بوجودها بوجهٍ مُعلن – تنبئ بوجود لا مثيلها وجودًا واقعيًّا أو افتراضيًّا أو متوقّعًا بوجهٍ مستتر أو مضمر. وقد رأيت أن أُطلق على المثيل أو المعرفة المُعلنة مصطلح (المُظهر) على حين أطلقتُ على ما يستحضره ذلك المظهر من احتمالاتٍ ممكنة لا تماثله مصطلح (المضمر) ([28])، وعلى جُملة عمليّة الفهم هذه مصطلح (التّضامر).

(3) وَفْقَ ما تقدّم، يُمكنني القول: إنّ الفكرة العامّة للتّضامر يُمكن صياغتها بالوجه الآتي:

وجود أيّ شيء أو فكرة أو نظريّة أو رأي أو وجهة نظر أو اعتقاد ولنرمز له بالحرف (أ) يُضمر الدّلالة على وجود عدد مفتوح من الاحتمالاتِ الممكنة (ب + 1)، وتلك الاحتمالات بمنزلة قوّة المتّصل من الكيانات ([29])، وجميعها لا تماثل (أ) أي (لا أ).

ويُمكن التّعبير عن ذلك بالرّموز كالآتي:

(أ) يضمر (لا أ)، أي (أ) يضمر جميع الاحتمالات الممكنة الّتي لا تماثله.

ولمّا كان (لا أ) = (ب + 1) حيثُ إنّ (+1) يرمز إلى بقاء باب الاحتمالات الممكنة مفتوحًا إزاء التوقّعات أو التّخمينات؛ فإنّ صيغة العلاقة تُصبح:

(أ) يضمر (ب + 1)

وهنا احتجتُ إلى رمز ليعوّض عن كلمة (يضمر) في العلاقة الرّمزيّة، ولمّا لم أجد؛ ابتكرتُ رمزًا له دلالته الموضوعيّة الّتي تتناسب مع مضمون التّضامر وأبعاده وهو الرّمز (ı|) ([30])، لتكتب العلاقة بالصّورة:

أı| لا أ = أı| (ب + 1)

(4) سؤال: وَفْقَ منظور التّضامر كيف يُمكن قراءة العلاقة بين ثلاثيّة العلم والدّين والفلسفة؟

الجواب: يُمكن صياغة العلاقات بالصّورة الآتية:

العلم ı| لا العلم

أي العلم يضمر لا مثيله بدلالة نظريّة المعرفة.

ولما كان (لا العلم) يحتمل الدّين والفلسفة؛ لأنّ كلًّا من الدّين والفلسفة لا يماثل العلم؛ فإنّ العلم يضمر الدّين والفلسفة.

بالمثل يُمكن استنتاج أن:

الدّين يضمر العلم والفلسفة.

الفلسفة تضمر العلم والدّين.

النتيجة أنّ العلاقة بين العلم والدّين والفلسفة هي علاقة تضامر، ولما كان التّضامر يتضمّن جميع الاحتمالات الممكنة، فهذا يعني أنّ كلّ ما يُمكن تصوّره من علاقاتٍ معروفة كالتّناقض واللّاتناقض والتّعاكس واللّاتعاكس والّتباين واللّاتباين والّتعازل واللّاتعازل والّتكامل واللّاتكامل والتّضاد واللّاتضاد والّتعارض واللّاتعارض وما إلى ذلك من العلاقات، جميعها ممكنة وقائمة بالفعل بين هذه النّماذج المعرفيّة الثلاث وفي الوقتِ نفسه.

(5) عطفًا على النّتيجة السابقة، لنا أن نتساءل: كيف يُمكن أن تكون جميع الاحتمالات الممكنة بين العلم والدّين والفلسفة قائمة في الوقتِ نفسه، إلّا يستدعي ذلك التّناقض؟

لمّا كنتُ أعلم أنّ قوانين المنطق الأرسطي ([31]) تمنع القبول بإمكانيّة أن تجتمع جميع تلك الاحتمالات في الوقتِ نفسه؛ فإنّي لاحظتُ أنّ حقيقة ذلك المنع مشروطة بأن يكون اجتماع تلك الاحتمالات مقترنة بوجهٍ محدّد بعينه، فإن انتفى هذا الشّرط انتفى المنع بدوره. ومَثل ذلك كمثل إمكانيّة أن أتصوّر أنّني أب وابن وجد وأخ وعم خال وابن عم وابن خال وصديق وزوج وغيرها من العلاقات الاجتماعيّة في الوقتِ نفسه، ولكن قطعًا ليس من وجهٍ وحيد، بل كلّ واحدة من هذه العلاقات مقترنة بوجهها الخاص بها، أو كما أسمّيها مقترنة بـ (دلالة محدّدة). فأنا أب بدلالة ابني، وابن بدلالة أبي، وجد بدلالة حفيدي، وأخ بدلالة إخواني… وهكذا. هذا ممكن تصوّره ولكن ما لا يُمكن تصوّره أن أكون أبًا وابنًا بدلالة ابني حصرًا مثلًا، فأنا أب له فقط، أما بُنوتي فمرتبطة بدلالٍة محدّدة أخرى وهي: أبي.

الدّين مثلا يُمكن أن يكون متناقضًا مع العلم بدلالة الميتافيزيقيا أيضًا؛ ولكنّه لا يتناقض معه في قضيّة التّصديق بالوجود المادّي مثلًا، وقد يتناقض مع الفلسفة بدلالة الاقتصار على العقل كأداةٍ للمعرفةِ، ولكنّه لا يتناقض معها بدلالة الوجود لذلك العقل، فالتناقض لا هو مطلق ولا هو غير مطلق، بل تتحدّد قيمته من حيثُ الوجود واللّاوجود بحدود الدّلالة المحدّدة. وهكذا تُقرأ جميع الاحتمالات الممكنة الأخرى من تعاكس أو تعارض أو تعاضد أو تكامل أو ما شابه ذلك.

ما نستنتجه من ذلك أنّ العلاقات بين اللّامتماثلات- ولكونها تتضمّن جميع الاحتمالات الممكنة- يشترط بها أن تكون مقترنة بالدّلالة المحدّدة دائمًا، وقد وضعتُ هذا الرّمز (← د) ليعبّر عنها؛ ما يعني أنّ علاقة التّضامر تصبح بالصّيغة:

أı| لا أ ← د أو أı| (ب + 1) ← د

وفيما يلي تلخيص لطريقة كتابة علاقة التّضامر وقراءتها بالرّمز والنّص:

| أ ı| لا أ | العلم ı| لا العلم | العلم يضمر اللاعلم |

| أ ı| (ب + 1) | العلم ı| الدّين + الفلسفة +1 | العلم يضمر الدّين والفلسفة |

| أ ı| (ب + 1) ← د | العلم ı| (الدّين + الفلسفة +1) ←الميتافيزيقيا | العلم يضمر الدّين والفلسفة بدلالة الميتافيزيقيا |

(6) استدعت الدّلالة المحدّدة استحضار مفهوم (النّسبانويّة) وهو مقابل منحوت من مصطلح النّسبيّة؛ ولكنّه يتميّز عنه بخصائص مفهوميّة، ومنها: أنّه لا يقتصر على الذّاتيّة وَفْقَ المبدأ السّفسطائي القائل: إنّ (الإنسان مقياس كلّ شيء) ([32]) فما هو خير لك قد يكون شرًّا لي، بل إنّ النّسبانويّة مرتّبة بدلالة يُمكن وصفها بأنّها (ذاتموضوعيّة)، حيثُ يتم اختيار الدّلالة من الذّات ابتداء ثمّ يجري اعتمادها كواقع موضوعي يحتكم الجميع إليه وَفْقَ مبدأ (الحسّ المشترك).

مثلًا، عندما نُريد أن نعرف فيما إذا كان العلم والدّين متناقضين، فإنّه يجبُ علينا استحضار دلالة محدّدة (أو مجموعة دلالات)، نقرأ وَفقًا لها حقيقة هذا الأمر. فإذا اخترنا مثلًا الميتافيزيقيا كدلالة، فهذا الاختيار هو ابتداء اختيار ذاتي؛ لأنّ الذّات أرادت أن تعرف الحقيقة وَفقًا له؛ ولكن ما اُختير ليس ذاتيًّا، أي: ليس نابعًا من الذّات كشعورٍ وجداني خاص، بل هو أمر موضوعي مشترك يتناقش حوله كلّ من العلم والدّين إثباتًا أو نفيًا. بعد الاختيار يأتي التّحليل والمقارنة والنّقاش وَفقًا له، فلا نقول إنّ العلم والدّين متناقضان أو العكس لأنّنا نعتقد بذلك أو لأنّ ذلك وجهة نظرنا؛ بل لأنّ القراءة وَفْقَ الدّلالة تقتضي أن نثبت التّناقض أو ننفيه، فإذا ما ثبتت لدينا قيمة الدّلالة المحدّدة وكونها وسطًا (ذاتموضوعيًّا) في القضيّة موضع الدّراسة، فإنّ الخطوة اللّاحقة تقتضي القيام بما يشبه عمليّة الضّرب (×) في الرّياضيّات، بأن نُسقط تلك الدّلالة على جانبي النّفي والإثبات؛ وذلك لكي يكتسب كلّ من الطّرفين وضعًا نسبانويًّا، وكما موضّح في الآتي:

الدّين (يتناقض لا يتناقض – نسبانويًّا) مع العلم بدلالة محدّدة.

فلو افترضنا أنّ الدّلالة المحدّدة هي: القول بالوجود المادّي فهما لا يتناقضان، ولو افترضنا أنّ الدّلالة المحدّدة قضيّة وجود الرّوح -مثلًا- فإنّهما يتناقضان؛ لأنّ العلم لا يقول بها، فالعلاقة بينهما من حيثُ التّناقض تعتمد نسبانويّتها على الدّلالات المحدّدة.

(7) في ظلّ هذه الرّؤية، ما الكيفيّة الّتي نرى بها المسافة المعرفيّة بين الثّلاثي: الدّين والفلسفة والعلم؟ عندما يتحدّث العلم عن كشوفاته وتجاربه فلا يكون للنّص الدّيني إلّا الموافقة، وعندما يتحّدث الدّين عن الغيبيّات فلا ينبغي للعلم إلّا الّصمت، وعندما تتحدّث الفلسفة عن قيمة الجمال مثلًا، فلا ينبغي للعلم أو الدّين الاعتراض؛ ولكن ما الّذي يعنيه ذلك؟

يعني أنّ هناك مسافةً معرفيّةً بين هذه الثّلاثة يجب إلّا نتجاهلها، وهذا المسافة لا تمتدّ في الطّول أو العرض أو العمق بل في البُعد، إذ الوحي بُعد غيبي مفارق، والتّجربة بُعد حسّي مُدرك، والوعي بُعد عقلي متصوّر؛ ولأنّ هذه النّماذج المعرفيّة الثّلاثة تمثّل أبعادًا بينيّة؛ فإنّ حضور أحدها يستلزم بطبيعته غياب النّموذجين الآخرين، فإن دخل العالم إلى المختبر لإجراء تجربة فلا دين ولا فلسفة، وإن قرأ المؤمن آية فلا علم ولا فلسفة، وإن استعان المفكّر بأدوات المنطق العقلي، فلا دين ولا علم. ما يحصل في هذه الحالات هو التمثّل لحالة استقلال كلّ واحد منها عن الآخرين؛ ولكنّه ليس استقلالًا مطلقًا، بل نسبانويًّا؛ لأنّها -وكما ذكرنا- ليست بمتعازلة تعازلاً كليًّا، بل الأصح القول متتامة تتامًّا مطلقًا نسبانويًّا، وما نعنيه بالتتام هنا هو: المبدأ الّذي صاغه (نيلز بور) في الفيزياء.

(7-1) في ربيع عام 1927م، تقدّم الفيزيائي (نيلز بور) بـ (مبدأ التّتام complementarity) كحلًّ لإشكاليّة التّناقض في البنية الذّريّة بين الجسيميّة والموجيّة، فقد انتهى إلى عدّ الصّورة الجسيميّة والصّورة الموجيّة كمظهرين متتامين لواقع واحد، أي: أنّ أيًّا من هذين المظهرين ليس سوى جزءٍ غير كامل من الحقيقة، وأنّه يوجد –بالضّرورة- حدود لاستخدام المفهوم الجسيمي تبدأ عندها حدود استخدام المفهوم الموجي، وأنّ التّغاضي عن هذه الحدود يقودُ إلى تناقضات لا خلاص منها ([33]). في خريف ذلك العام تم الاعتراف علميًّا بهذا التّفسير أو التّأويل، واشتهر باسم: تفسير أو تأويل كوبنهاغن.

إنّ مفاد التّتام -كما ذهب إليه بور- هو: أنّ معرفة جوانب منظومة ما تحول دون معرفة جوانب أخرى من هذه المنظومة، وقد يعمّم هذا المبدأ فيكون كلّ شيء خاضعاً لهذه المثنوية بما في ذلك نحن البشر، كالّذي حاول تعميمه (بور) على عددٍ من الدّراسات غير الفيزيائية، ومنها تطبيقه على الكائن الحي في علم الحياة (البيولوجيا)، فهو يعني في هذا التّطبيق: أنّ معرفة الكائن الحي بكليته لا بدّ من أن تحجب عنّا معرفة أجزائه الخلويّة، والعكس صحيح أيضًا[34]. يُمكن التّعبير عن هذا المبدأ بالصّيغة: (إذا كان (أ، ب) مظهرين لواقع واحد هو (د) على التّتالي فإنّهما متتامان).

على هذا وبحسب هذا المبدأ يتحتّم القصور في معرفتنا بأيّ شيء، فنحنُ أشبه ما نكون إزاء ما يسمّى بصور الخداع البصري الّتي تعطي أكثر من صورة في حالاتٍ مختلفة، وكلّما ركّزنا على صورة محدّدة اختفت عنّا الصّورة الأخرى، والعكس صحيح أيضًا. وبهذا فإنّ هناك وجهين مختلفين لحقيقة ما عليه الواقع والوجود، أو يُمكن القول: إنّ الحقيقة الكونيّة متعدّدة ولكنها لا تُظهر هذا التعدّد، بل تُظهر شيئًا وتُخفي شيئًا آخر، ومن المحال أن تتمظهر بكمالها كليّة، وهو يذكّر بمقالات بعض العارفين. من ذلك ما اعتقد ابن عربي من أنّ النّاس يُشاهدون العالم ويؤمنون بالله غيبًا، خلافًا للعارفين الّذين يشهدون الله ويؤمنون بالعالم غيبًا ([35]). فكلّ منهما يمتثّل صورة غير الأخرى، أو أن كلًّا منهما يتعامل مع إحدى الصّورتين كظاهر، ومع الأخرى كمختبئ ([36]).

الحقّ أن ابتعاد العلماء عن النّص الدّيني وابتعاد رجال الدّين عن النّص الفلسفي، وابتعاد الفلاسفة عن التّجارب العلميّة والنّصوص الدّينيّة، يكشف بجلاء عن هذه الطّبيعة التتامية فيما بين النّماذج الثّلاثة، وهذه الطّبيعة تدلّ على أمرين جوهريين:

الأوّل: أنّ الحقيقة لا يُمكن مصادرتها من قبل نموذج وحيد على حساب النّموذجين الآخرين. بل لا بدّ من أخذ التّتام في الاعتبار، والشّأن في هذا كالشأن في الطّبيعة الذّريّة، إذ لا يُمكن فهمها على أنّها جسيميّة فقط أو موجية فحسب، بل لا بدّ من أخذ الوجهين معًا لتكتمل الصّورة ([37])، والشّأن في معرفة الكلّ والأجزاء في البيولوجيا، ومعرفة العالم والله في التصوّف أيضًا.

الثّاني: أنّ الحقيقة جامعة في ذاتها للوحدة والكثرة، للفرق والجمع، للتعدّد والتوحّد، للتّمايز والتّشارك، للفصل والوصل، للمظهر والمضمر، وعلى الجملة للحالة ولا مثيلها.

(7-1-1) كانت هناك عادة جرت في جامعة موسكو، يطلب فيها من الفيزيائيّين حين يزوروها أن يكتبوا على لوح أسود توصية للأجيال القادمة، ولما زارها نيلزبور كتب: «إنّ المتعارضات ليست متناقضات، بل متتامات» ([38])، ملخصًّا بذلك مبدأه القائل بـالتتامية.

(7-1-2) حين نتمعن في مفهوم التّتام نجد بينه وبين التّضامر عدد من التوازيات، وهي:

ثنائيّة (جسيم – موجة) في البنية الذّريّة // ثنائيّة (مظهر -مضمر) في التّضامر.

الجسيم والموجة لا متماثلين // المظهر والمضمر لا متماثلين.

الحالة الجسمية تعكس وجود الحالة الموجيّة // المظهر يعكس وجود المضمر.

(8) الحقل المتضامر أو الواقع الثّالث أوالأبستطولوجيا، هو البُعد أو الحالة الّتي نعبّر فيها عن مرتبة تلك الحقيقة المتضامرة في ذاتها، وهي تأتي لتحيط بالوجود الفيزيائي والميتافيزيائي الّذي يقول به العلم، والوجود الرّوحي والغيبي الّذي يقول به الدّين، والوجود المفاهيمي والميتافيزيقي الّذي تقول به الفلسفة إحاطة شاملة أو كليّة أو مطلقة، ولقد كانت الإشارة إلى هذا الواقع حاضرة في مختلف أدبيّات النّماذج المعرفيّة، إمّا بالتصريح وإمّا بالتّلويح، وكلّ من تحدّث عنه أو أشار إليه، عرّضتهُ أفكاره إلى جملة من خصائصه وصفاته بحسب الدّلالة المحدّدة الّتي استخدمها في منظوره ذاك، ومنها على سبيل المثال:

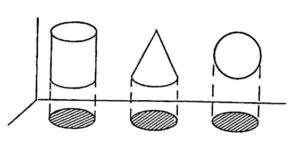

(8-1) كان أفلاطون يرى العالم عالمين، عالم لا حسي مفارق هو عالم المثل، وهو الّذي توجد فيه حقائق أي مُثُل كلّ ما في العالم المحسوس، وعالم مادّي هو عالمنا الأرضي الّذي عدّهُ أفلاطون مجرد ظلّ للعالم المفارق، والفرق بينهما أنّ المفارق موجود في الخارج ولكن يُمكن إدراكه بالعقل لا بالحواس؛ ولذا يطلق عليه عالم المعقولات أيضًا. إنّ المثال هو: تلك الحالة الكليّة لكلّ نوع من الأشياء في العالم المحسوس سواء أماديًّا كان أم معنويًّا، فمثال الإنسان -مثلًا- هو تلك الحقيقة الكليّة الّتي تجمع الصّفات المشتركة بين جميع البشر في هذا العالم. ولما كانت هذه الفكرة ذاتها (فكرة الإنسان) غير موجودة في هذا العالم المحسوس بل الموجودة فقط في أنا وأنت من الأفراد، فقد افترض أفلاطون أّن هذا المثال وغيره من المُثُل إنّما توجد في ذلك العالم المفارق ([39]).

لو عرضنا هذا المنظور على التّضامر، لرأينا وكأنّما أفلاطون يقول: إنّ الحقيقة الأبستطولوجيّة عبارة عن واقعين: واقع مُظهر ملموس نتعايش معه بحواسنا، وواقع مضمر لا حسّي نتعقّل وجوده بأفكارنا، وفي هذه الحالة فإنّ النّماذج المعرفيّة والموجودات الكونيّة هي نسخ لا محدودة العدد، يُعاني كلّ منها القصور الذّاتي عن الحالة المثلى المضمرة، وما يُمكن أن يُستنتج من هذا بأنّ المضمر هو أشمل وأعم من المُظهر، الّذي يصفه أفلاطون بالظّلّ عن الأصل، ومن جانب آخر فإنّ الواقع الثّالث لدينا هو مجموع العالمين في حالة تتام، والنّسبانويّة المعرفيّة تتبدّى حين يركّز فريق على العالم المحسوس دون المعقول كما في النّظرة الماديّة، أو المعقول دون المحسوس كما في النّظرة المثاليّة، والّذي سنجد أثر له في فلسفة أرسطو.

(8-2) لما جاء أرسطو حاول أن يُفسّر العالم بواسطة المادّة والمثال معًا؛ ولذلك ابتدع في فلسفته مصطلحين مُهمّين هما: «الوجود بالقوّة» و«الوجود بالفعل» أو المادّة والصّورة، وكان ذلك بمنزلة ردّ فعلٍ على تركيز الماديّين قبله على العناصر الأربعة وما يطرأ عليها داخل العالم من تغيير مُستمرّ، نافين أن ثمّة جوهرًا ثابتًا لكلّ شيء لا يطرأ عليه أيّ تغيير؛ على حين ركّز المثاليّون على إدراك ذلك الجوهر الثّابت في كلّ الأشياء وردّه إلى جوهر واحد أعمّ وأشمل وهو الإله الّذي أدرك وجوده كلّ من سقراط وأفلاطون وأنّه مفارق ومبدع لكلّ ما في العالم؛ فذهب أرسطو مذهبًا توفيقيًّا بأنْ شدّد على أنّ حقيقة الشّيء جامعة لهما، فلا تنفصل المادّة عن الصّورة أي لا تنفصل العناصر الماديّة الّتي يتكوّن منها الشّيء عن ماهيّته الثّابتة الّتي لا تتغيّر مهما طرأ على مادّته من تغيرات. سقراط –مثلًا- هو سقراط سواء أدركناه في طفولته وحجمه الصّغير أم عرفناه شيخًا كبيرًا، والكرسي هو الكرسي حيثُ إنّ ماهيّته ثابتة مع أنّه يُمكن أن يكون مصنوعًا من الخشب أو الحديد أو من أيّ مادّة أخرى؛ ما يعني أنّ كلّ شيء يجمع بين الثّابت وهي الماهيّة (الصّورة) والمتغيّر وهي المادّة (علّة تكوينه)، وقد عبّر أرسطو عن هذين الأمرين بمستويين من الوجود للشّيء وهما: وجود الشّيء بالقوّة، أي: وجوده كمادّة فقط، وقبل أن تتّخذ هذه المادّة صورة معيّنة، ووجود الشّيء بالفعل، أي: بعد أن تتحوّل هذه المادّة فتأخذ صورة معيّنة نعرف بها الشّكل النّهائي لهذا الشّيء. الخشب –مثلًا- مادّة تُمثّل مجرّد استعداد وإمكانيّة (أي تمثّل وجود بالقوّة) لأشياء عديدة مثل الكرسي والمنضدة والسّرير … إلخ، وبمجرّد أن يتدخّل الصّانع ليصنع من هذا الخشب كرسيًّا مُعيّنًا فإنّ هذه المادّة تتحوّل من مجرّد استعداد وإمكانيّة (أي وجود بالقوّة) إلى شيء محدّد فعلًا (أي وجود بالفعل) وهو وجود الكرسي، فكلّ ما في العالم إنّما هو مادّة وصورة؛ ولكن إلّا توجد مادّة بلا صورة أو صورة بلا مادّة؟ نعم، توجد في نظر أرسطو مادّة بلا صورة؛ ولكنّها المادّة القديمة الّتي يُسمّيها باصطلاحه «الهيولى الأولى» وهي: مادّة نستطيع أن نستدلّ على وجودها فقط، من دون أن نراها. يوجد صورة بلا مادّة أيضًا، وهي لا بدّ من أن تكون صورة أعلى مفارقة لهذا العالم الطّبيعي تمامًا؛ لأنّها الصّورة الّتي بلا مادّة، ولا بدّ من أن تكون صورة الصّور أو ماهيّة الماهيّات أي مبدعة الماهيّات، ولا شكّ في أنّ تلك الصّورة الخالصة من أي مادّة إنّما هي: صورة الإله ([40]).

حين نُقابل بين هذا المنظور الأرسطي وبين المنظور التّضامري بإمكاننا استنتاج ما يأتي:

- أنّ وجود الشّيء بالفعل يُقابل المظهر، ووجود الشّيء بالقوّة يُقابل المضمر.

- حين نأخذ الشّيء في حالة وجوده بالقوّة كالخشب مثلًا، وكون ذلك الوجود هو استعداد وإمكانيّة لعدد غير منته من الصّور الّتي يُمكن تركيبها من ذلك الوجود؛ فإنّ هذا يُعطينا تصوّرًا بأنّ المضمر هو عدد غير محدّدٍ من الاحتمالات الممكنة، شريطة أن نعلم أنّ إطلاق الاحتمالات الممكنة هو إطلاق نسبانوي، مقترن بدلالة الإمكانيّة الّتي يستطيع الخشب إنتاجها فحسب؛ إذ إنّ توقّع أن ينتج من الخشب كرسي من الحديد مثلًا، هذا يُعدّ احتمالًا غير ممكن وَفْقَ الدّلالة الأرسطيّة لأنّه يُخالف مبدأ السنخيّة الفلسفي. ولما كان مثل هذا الاحتمال ممكنًا وَفْقَ المنظور الدّيني ضمن مبدأ المعجزة، فإنّ مفهوم الوجود بالقوّة عند أرسطو يُعاني من قصور ذاتي، يُمكن تجاوزه في التّضامر حين تتوسّع دائرة الإمكانيّة إلى تلك الحالة الّتي يحتمل فيها أنّ أيّ شيء يُمكن أن ينتج أيّ شيء آخر. وما يحدّد ما يُمكن أن ينتقل من الوجود بالقوّة إلى الوجود بالفعل هو الدّلالة المحدّدة، أيّ: بدلالة النّموذج الفلسفي أو النّموذج الدّيني.

- عندما يتحوّل الشّيء من الوجود بالقوّة إلى الوجود بالفعل، كأن يتحوّل الخشب إلى كرسي مثلًا؛ فإنّ جميع الإمكانات الأخرى تنهار وتتلاشى في خشب ذلك الكرسي، فقد أخذ الصّورة الحسّيّة، وهو يذكّرنا بانهيار الاحتمالات الكموميّة حينما تُقاس سرعة الإلكترون أو موضعه، إذ قبل القياس جميع الاحتمالات للسّرعة والتّموضع ممكنة، وما إن يتمّ القياس حتّى يتحدّد شيء بذاته وتنتفي البقيّة الباقية؛ ولكن لما كان التّضامر يفترض أن أيّ فكرة يُمكن أن تضمر لا مثيلها، فإنّ احتماليّة اللاانهيار ستبقى قائمة نسبانويًّا.

- غطّت نظريّة أرسطو الاحتمالات الآتية: صورة بلا مادّة، ومادّة بلا صورة، ومادّة فقط، وصورة فقط، فإن كانت الحالة الثّالثة تعبر عن الأنطولوجيا والأبستمولوجيا في حالة التّراكب؛ فإنّ الحالتين الأولى والثّانية مضافًا إليها الثّالثة تعبّر جميعها عن طبيعة الواقع الثّالث الأبستطولوجي الّذي يُمكن أن تتماهى فيه الأبستمولوجيا في الأنطولوجيا، فلا يعود بالإمكان تمييز إحداهما عن الأخرى إلّا من حيثُ التّتام.

(8-3) على أنّنا نعتقد أنّ الرّؤية الأقرب إلى توصيف الخصائص الأبستطولوجيّة للواقع الثّالث، يُمكن أن نجدها في مفهوم البَرْزَخ وَفْقَ المنظور المبهر للعارف الصّوفي الكبير ابن عربي؛ إذ أخذ ابن عربي هذا المصطلح بالمعنى الدّيني المعروف في الحقل الإسلامي وذهب به بعيدًا.

معنى البَرْزَخ في الفهم الإسلامي العام هو: العالم المتوسّط بين الدّنيا والآخرة، وما فعله ابن عربي أنّه ذهب إلى تعميم هذا المعنى بحيث أصبح دالًّا على حقيقة أو مرتبة جامعة فاصلة في الوقتِ نفسه بين عالمين أو حالين أو مرتبتين أو صِفتين … هما في الواقع متناقضتان، وقد استفاد ابن عربي صفته (الفاصلة) من المعنى اللّغوي للكلمة، وأضاف صفته (الجامعة) الإيجابيّة الّتي انفرد بها، فالبرزخ عنده يُقابل الطّرفين المتناقضين بذاته، يجمع في ذاته حقيقتهما ويقابلهما بوجهيه دون أن ينقسم بل يبقى في وحدته. يقول ابن عربي: «بين كلّ موطنين من ظهور وخفاء يقع تجلي برزخي … ليحفظ هذا البرزخ وجود الطّرفين، فلا يرى كلّ طرف منها حكم الطّرف الآخر، والبرزخ له الحكم في الطّرفين… فالعالم بين الأبد والأزل: برزخ به انفصل الأبد من الأزل، لولاه ما ظهر لهما حكم ولكان الأمر واحدًا لا يتميّز» ([41]).

لن نستطيع أن نُعدّد البرازخ عند ابن عربي -كما ترى الدّكتورة سعاد الحكيم- فهذا ما لا يُمكن أبدًا؛ لأنّ البَرْزَخ عند ابن عربي هو كلّ جامع فاصل بين مطلق أمرين: فعالم المثال برزخ بين عالم الأرواح المجرّدة وعالم الأجساد، وعالم النّبات برزخ بين الحيوان والمعدن، والنّفس برزخ بين حكمي الفجور والتّقوى وهكذا؛ ولكن لعلّ (حقيقة الإنسان) هي من أهمّ أنواع البرازخ الّتي يقول بها ابن عربي؛ وذلك لأنّه يرى أنّ هذه الحقيقة جمعت بذاتها الصّورتين: الحقيّة والخلقية، فكانت نسختين ذواتي نسبتين، نسبة تدخل بها إلى الحضرة الإلهيّة، ونسبة تدخل بها إلى الحضرة الكونيّة، فهي مرتبة الإنسان الكامل، لكونها برزخًا بين العالم والحقّ، أي: أنّ البرزخيّة هنا وظيفة الإنسان الكامل، الحدّ الجامع الفاصل بين الظّاهر والباطن، بين الحقّ والخلق ([42]). يقول ابن عربي: «إنّ الحضرة الإلهيّة على ثلاث مراتب: باطن وظاهر ووسط، وهو ما يتميّز به الظّاهر عن الباطن وينفصل عنه، وهو البرزخ، فله وجه إلى الباطن ووجه إلى الظّاهر، بل هو الوجه عينه فإنّه لا ينقسم، وهو الإنسان الكامل أقامه الحقّ برزخًا بين الحقّ والعالم فيظهر بالأسماء الإلهيّة فيكون حقًّا، ويظهر بحقيقة الإمكان فيكون خلقًا» ([43]). والمقصود بالكمال هنا، هو التفوّق الحاصل في الإنسان نسبة لباقي الكائنات.

إلى ذلك، فإنّ النّقطة الّتي تهمّنا كثيرًا في أطروحة ابن عربي حول البرزخ هي خصائص ذلك البرزخ وصفاته، وهي كما مبينة أدناه:

الأولى: متوحّد الذّات

يرى ابن عربي أنّ البرزخ غير متكثر في ذاته، «فالبرزخ الحقيقي الّذي عرّفنا إيّاه الحقّ تعالى في قوله: {مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَانِ} ([44]) هو الّذي يلتقي ما بينهما بذاته، فإن اِلتقى الواحد منهما بوجهٍ غير الوجه الّذي يلقى به الآخر فلا بدّ من أن يكون بين الوجهين في نفسه برزخ يفرق بين الوجهين حتّى لا يلتقيان فإذًا ليس ببرزخ، فإذا كان عين الوجه الّذي يلتقي به أحد الأمرين الّذي هو بينهما عين الوجه الّذي يلتقي به الآخر فذلك هو البرزخ الحقيقي فيكون بذاته عين كلّ ما يلتقي به فيظهر الفصل بين الأشياء والفاصل واحد العين، وإذا علمت هذا علمت البرزخ ([45]) ما هو» ([46]). وهذا يعني أنّ البرزخ الحقيقي كما يصفه ابن عربي هو الّذي يكون متوحّد الذّات يقابل بها الطّرفين، وعمليّة توسّطه بين المتقابلات أو المتناقضات لا تعني أبدًا مواجهة لكلّ منهما بوجه يختلف عن الآخر. فلو قابل البرزخ الطّرفين بوجهين مختلفين لتطلّب ذلك وجود وسيط رابط بين وجهي البرزخ، أي برزخًا بينهما، وهذا البرزخ بدوره يحتاج إلى برزخ بداخله إلى ما لا نهاية له، وهو أمر بخلاف ما عليه الواقع، فطبيعة البرزخ كما يفهمها ابن عربي تقتضي أن يكون حقيقة معقولة واحدة في ذاتها تجمع خصائص المتقابلات بذاتها وتفرق بينهما بذاتها أيضًا، فالبرزخ لا يؤدّي وظيفة الوجهين للعملة الواحدة –كما يقال– بل يُمكن القول: أنّه يُؤدّي وظيفة المرآة الّتي تُواجه كلّ ما يقابلها بما يناسبه.

الثّانية: منع البغاء

البرزخ عند ابن عربي هو الوسيط الجامع للبحرين بذاته الفاصل بينهما بحيث لا يتصل (يبغي) أحدهما على الآخر، أي أنّه يحفظ التّمايز الحاد والفرق الوجودي بين البحرين، واللّذان يُشيران -من النّاحية التّأويليّة عند ابن عربي- إلى بحري الوجود والعدم ([47]). إذ عنده «ما من متقابلين إلّا بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يوصف أحدهما بوصف الآخر الّذي به يقع التّمييز، فهو الحال الفاصل بين الوجود والعدم، فهو لا موجود ولا معدوم، فإنّ نسبته إلى الوجود وجدت فيه رائحة لكونه ثابتًا، وإنّ نسبته إلى العدم صدقت؛ لأنّه لا وجود له، ثمّ إنّ هذا البرزخ الّذي هو الممكن بين الوجود والعدم سبب نسبة الثّبوت إليه مع نسبة العدم هو مقابلته للأمرين بذاته» ([48]).

الثّالثة: التعدّد الفائق

إنّ توحيده للمتقابلات بذاته لا تكون بطريقة صناعيّة تمزج بينهما كما يمزج اللّون الرّمادي بين الأبيض والأسود، بل يفعل ذلك بذاته فهو الأبيض بذاته، وهو عينه الأسود بذاته «فما من متقابلين إلّا بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يوصف أحدهما بوصف الآخر، الّذي به يقع التميز … فهو كالحدّ الفاصل بين الوجود والعدم، فهو لا موجود ولا معدوم، فإنّ نسبته إلى الوجود وجدت فيه منه رائحة لكونه ثابتًا، وإنّ نسبته إلى العدم صدقت لأنّه لا وجود له» ([49]).

المثال الّذي يضربه ابن عربي لتوضيح هذه الخاصيّة هو مثال (الحقيقية الإنسانيّة) في الإنسان، فهذه الحقيقة واحدة بذاتها في بني آدم كلهم إلّا أنّ معطياتها تختلف من إنسان لآخر، حتّى ليوصف أحدهم بناءً عليها بأنّه كامل في الوقتِ الّذي قد يوصف غيره بأنّه كالأنعام أو أضلّ سبيلا. الفارق بين الاثنين أنّ معطيات هذه الحقيقة في أحدهم تختلف عن معطياتها في الآخر تبعًا لطبيعة الشّخص نفسه، إنّ مثل الإنسانيّة هنا كمثل الطّاقة الكهربائيّة الّتي هي واحدة في ذاتها ولكن آثارها مختلفة تبعًا لنوع الجهاز الّذي تحلّ فيه، فآثارها في المكواة مثلًا حيثُ تتحوّل إلى طاقة حراريّة تختلف عن آثارها في المصباح الّذي تتحوّل فيه إلى طاقة ضوئيّة؛ ولكن الطّاقة الأصليّة واحدة في ذاتها. وذات الأمر ينطبق – كما يقول ابن عربي- على البياض أيضًا، فهو واحد بذاته ولكنّه يظهر في كلّ أبيض بوجه يختلف عن الآخر ([50]).

إنّ هذه الحقائق البرزخيّة الوحيدة في ذاتها لا يُمكن أن تكون موجودات حسيّة ماديّة عينيّة، وإنّما هي أمور تعلم بالعقل ولا يُمكن مشاهدتها بالعين أو إدراكها بالحواس، ولهذا يصف ابن عربي البرزخ بأنه: يُعقل ولا يشهد ويُعلم ولا يدرك؛ أي: أنّ البرزخ هو حضرة تتوسّط بين حضرتين بالمعنى العقلي لا بالمعنى المادّي المحسوس، وهذه هي طبيعته الخاصّة.

الرّابعة: الواصل الفاصل

من خصائص البرزخ أنّ وظيفته تكمن في الفصل بين الأمرين، والتوسّط بينهما في الوقتِ نفسه، فهو يؤدّي وظيفتي الوصل والفصل في آن، وبهذا الفكر تكون طبيعة البرزخ الوجوديّة طبيعة غير محسوسة أو ملموسة لحواسنا، بل هي طبيعة معقولة.

هذا المعنى لمعقوليّة البرزخ تفسّر الطريقة الّتي بواسطتها استطاعت رؤية ابن عربي أن تتجاوز إشكاليّة التّداخل بين الكثرة بالمعنى الحسّي، على سبيل المثال فإنّ العقل البشري يمكنه أن يتخيّل النّيران كما يمكنه أن يتخيّل البحار، وطبيعة الخيال هنا لكونها معقولة فإنّها لا تتناقض مع العالم المحسوس أو لا تُؤثّر فيه، بمعنى أنّ الشّخص المتخيل لا يحترق بالنّار ولا يغرق بالبحار، فحيّز التخيّل واحد، والأمور المتخيّلة متناقضة، ولا تأثير لشيء في آخر، ولو كانت الصّور الخياليّة ذات طبيعة محسوسة وليست معقولة لكانت النّتائج المترتّبة على ذلك ممّا يصعب تصوّره، إذن ما دامت الطّبيعة البرزخيّة معقولة فبعدها الوجودي ينفي أي كثرة حقيقيّة بالمعنى المادّي العيني المحسوس.

تحليلنا المُقارن بين برزخ ابن عربي والواقع الثّالث في التّضامر كالآتي:

أوّلًا: مقولة إنّ البرزخ يجمع بين الطّرفين النّقيضين بذاته، بحيث لا يرى كلّ طرف منها حكم الآخر، تتضاهى مع أخذنا بمبدأ التّتام القاضي بأنّ الطّرفين المتناقضين ضمن الاحتمالات الممكنة (أقصى اليمين وأقصى اليسار) لا يلتقيان، إن حضر أحدهما غاب الآخر. وإن أردنا أن نحصل على قيمة تكامليّة فعلينا التّنازل عن الوقوف في أحد الطّرفين، علينا أن نتحرّك خطوة إلى العالم المتوسّط أو البيني أو الثّالث.

(8-3-1) ما يترتّب على هذه الخطوة بدلالة المُقابلة مع الطّرف الآخر احتمالان: إمّا أنّ الطرف الآخر لا يخطو خطوته بدوره، وهنا فإنّ الأوّل يتفهّم الثّاني دون أن يتفهّم الثّاني الأوّل، وإمّا أن يخطو الثّاني خطوته، فيلتقي الطّرفان فيتحوّل الأمر من التّفهم إلى الفهم، كلّ منهما يفهم نفسه بنفسه وفي الوقتِ نفسه يفهم نفسه بالآخر؛ لأنّه حينئذٍ يكون لكلّ منها حالة واحدة ذات وجهين متتامين.

(8-3-2) وَفقًا للفقرة السّابقة، فإنّ التّتام يحدث في حالتين: حالة الانفصال ونسمّيه (تتام المنفصلات) وحالة اللّاانفصال ونسّميه (تتام اللامنفصلات). الحالة الأولى تحدث حين نقرأ النّظرة الأحاديّة ولا مثيلها بدلالة النّقيض، والنّتيجة تكون مقترنة بالتفهّم، أمّا الثّانية فتحدث القضايا الّتي لا تتّسم بالقطع أو الجزم الأحادي، وتمتلك أدنى درجات الاحتمال أو النّسبانويّة، والنّتيجة تكون مقترنة بالفهم.

ثانيًا: يرى ابن عربي أنّ البرزخ غير متكثر بذاته؛ لأنّه (إذا قابل البرزخ الطّرفين بوجهين مختلفين لتطلب ذلك وجود وسيط رابط بين وجهي البرزخ، أي برزخًا بينهما، وهذا البرزخ بدوره يحتاج إلى برزخ بداخله إلى ما لا نهاية له، وهو أمر بخلاف ما عليه الواقع) بينما نرى أن الأبستطولوجيا (متكثرة لا متكثرة – نسبانويًّا) بدلالة الذّات، ولنا في افتراض أنّ التكثر احتمال ممكن حجّتان: أولهما: أنّ مجرّد وجود القابليّة الذّاتيّة على مواجهة المختلفات بأوجه مختلفة هي: دلالة ذاتيّة على احتمال التكثر. فمثلًا: H2O هو H2O في الماء والثّلج والبخار، وهنا صحيح أنّ الذّات واحدة وهي H2O وهي تقف على مسافة واحدة من تلك الحالات الثّلاثة؛ ولكن لمجرد ظهور ثلاث حالات فهذا يعني أنّ تلك الذّات قابلة للتكثّر نسبة لعنصر خارجي يواجهها، وهو في هذا المثال، شدّة الأواصر الكيمائيّة. وثانيهما: أنّنا نفترض أنّ اللّانهاية جزء لا يتجزّأ من الوجود، وليس علينا استثناؤها لأنّها موجودة كالجاذبيّة شئنا ذلك أم أبينا، ومن هنا فلا مشكلة عندنا أن تضمن البرزخ برزخًا إلى ما لا نهاية.

ثالثًا: يرى ابن عربي أنّ البرزخ حقيقة معقولة ومعقولة فقط، على حين ترى الأبستطولوجيا أو الحقل المتضامر حقيقة (معقولة لا معقولة – نسبانويًّا)، وما نعنيه بـ (لا معقولة) أي أنّها يُمكن أن تكون ذات طابع أنطولوجي وليس أبستمولوجيًّا فقط. حجّتنا بشأن هذه الإمكانيّة العديد من الظّواهر الكوانتمية الّتي كان يعتقد أنّها لا يُمكن أن تحدث إلّا في الخيال؛ ولكن وفي ميكانيكا الكم فإنّ احتمال وجود الجسيم في أكثر من موضع ليس أمرًا عقليًّا فحسب، بل فيه شقّ لا عقلي (أنطولوجي)، وهناك الجسيمات الافتراضيّة الّتي تقفز من العدم الأبستمولوجي إلى الوجود الأنطولوجي لتُحدث تأثيرًا ما ثمّ تختفي بسرعة خاطفة؛ مع أنّها عقليّة لا ماديّة ولكن عقليّتها لم تمنع من وجود تأثيرها المادي، الأمر الّذي حمل (جون بولنجهورن) على القول: «الأبستمولوجيا هي الّتي تصوغ الأنطولوجيا» ([51]). وما يعنيه ذلك في أطروحتنا أنّ الحقل المتضامر ليس من جنس المثال أو المعقول فحسب بل هو متراكب من المعقول ولا مثيله.

رابعًا: قضيّة اللّابغاء جدّ مهمّة في رؤيتنا؛ وذلك لأنّها تناظر ما نقول به من وجود ما نسمّيه (فجوة) قد يصحّ تشبيهها بالدّائرة الفارغة بين النّماذج المعرفيّة الرئيسة الثّلاثة، وكما في الصّيغة:

(الدّين O الفلسفة O العلم O الدّين)

فما يناقشه الدّين من قضايا أبستمولوجيّة أو أنطولوجيّة، لا تماثل ما تُناقشه الفلسفة في القضايا النّظيرة، والعلم أيضًا؛ وذلك لأنّ مرجعيّة الدّين المعرفيّة هي الوحي، وأمّا الفلسفة فتتمسّك بالعقل، في حين مرجعيّة العلم التّجربة أو الرّصد؛ لذا ووفَقًا لهذهِ الدّلالة يُمكن القول: لا يُعرف الدّين إلّا بالدّين، ولا تُعرف الفلسفة إلّا بالفلسفة ولا يُعرف العلم إلّا بالعلم، وهذا يتوافق مع مفهوم اللابغاء.

لكنّ لما كنّا نفترض وجود الحقل المتضامر أو الأبستطولوجيا، فهذا الحقل أشبه ما يكون بالنّقطة المركزيّة داخل تلك الدّوائر، وهذه النّقطة تعمل عمل المرآة العاكسة؛ ولكنّها ليست مرآة سكونيّة بل مرآة تفاعليّة. ففي توسّطها بين الدّين والفلسفة، تُتيحُ فضاءً معرفيًّا ليرى النّموذج المعرفي الدّيني نفسه بنفسه في مرآة الفلسفة، وفي المقابل تجعل النّموذج المعرفي الفلسفي يرى نفسه بنفسه في مرآة الدّين. وذات الأمر ينطبق على العلاقة بين كلّ من الدّين والفلسفة مع العلم، فهي تجعل العلم يرى نفسه بنفسه في مرآة الدّين تارّة وفي مرآة الفلسفة تارّة أخرى.

إنّ ما يُحقّق هذا التَمرّي التّفاعلي هو الحقل المتضامر أو الأبستطولوجيا، إذ بخواصه الّتي تحدّثنا عنها، يجعل بالإمكان للأبستمولوجيا الدّينيّة أن تفيد بوجهٍ لا مباشر من الأبستمولوجيا الفلسفيّة والعلميّة، والأمر ذاته للأنطولوجيا الدّينية وتكاملها مع الأنطلوجيتين الأخرتين والعكس بالعكس صحيح، فالفجوة المتمثّلة باللابغاء تضمر لا مثيلها المتمثّلة بالقفزة، والأداة الّتي تساعد على ذلك هي الأبستطولوجيا.

خامسًا: وأمّا كلّ من خاصيّة التعدّد الفائق والفصل واللافصل، فهي من الخواص الّتي يتّصف بها هذا الحقل أو البعد أو الواقع المتضامر.

(9) هنا ان نوضح الآن وبدقّة أكبر منظورنا لطبيعة العلاقة التّضامريّة للمفاهيم الرّئيسة الثلاثة: الأنطولوجيا والأبستمولوجيا والأبستطولوجيا. ولفعل ذلك سننطلق من لفظة الوجود. فحين نطلق لفظة الوجود فإنّ نقطة الانطلاق في فهم هذا المفهوم تبدأ في التّضامر من المُظهر، والمادّة المحسوسة هي أوّل ما نقابله في طريق الفهم المقصود، فالمادّة هي الوجود؛ ولكن الأمر لا يتوقّف عند هذا الحد، فهناك مستوى آخر للوجود يُمكن تعقّله ولا يُمكن لمسه وهو كما يعرضه لنا أفلاطون وأعني به (عالم المُثل)، فهو وجود مفارق لا تستطيع حواسنا أو تقنياتنا أن تتواصل معه تواصلًا مباشرًا، وعلينا أن نتقبّله على ما هو عليه، وجود لا مباشر. والسّؤال: هل هذا الوجود حقيقي، أي واقع في الخارج المفارق حقًّا، أم أنّ العقل يفترض وجوده، ويعكس عليه صبغة حسيّة خاصّة به، ولا حقيقة له في الواقع الخارجي؟

لن نحصل من الفلاسفة –ولا حتّى من الفيزيائيّين-على إجابة وحيدة، فبعضهم سيقول إنّ له وجودًا حقيقيًّا في الخارج، يدعمهم المنظور الدّيني. وبعضهم الآخر سيُنكر أيّ وجود حقيقي له في الخارج، بل هو مجرد مفهوم كلّي يفرضه العقل على الواقع ليس أكثر. وهذا يعني أنّ فهم الوجود على أنّه مادي فحسب ليس قطعيًّا بل يلتحق به لزومًا بُعد لا يستبعد أنيكون وجودًا عقليًّا (أبستمولوجي)، ومن هنا فنحن نرى بأنّ من المجانب للإنصاف أن يُقال:

الوجود = البعد المادّي المحسوس فقط.

وليس من الإنصاف أيضًا أن يُقال:

الوجود = البعد المادّي + البعد اللّامادّي

لأنّ البعد اللّامادّي (المثالي) غير مقطوع به كوجود خارجي من الجميع.

فهذا يوصلنا إلى المعادلة:

الوجود = قطعيّة البعد المادّي + احتماليّة البعد اللّامادّي.

لكن -ومن جانب آخر- هناك من يشكّك في الوجود المادّي أصلًا كفلاسفة المثاليّة الذّاتيّة -باركلي على سبيل المثال-أو القائلين بوحدة الوجود من الّذين يرون الوجود الحقيقي هو لله تعالى وحده، وما الواقع الخارجي إلّا وجود إضافي، قابل للزّوال في أيّ لحظة يشاء فيها الحقّ تعالى أن يفنيه أو يعدمه، فالمفارق هو الأصل والحسّي هو النّموذج العارض. يقتضي هذا الفهم إعادة صياغة المعادلة كالصّيغة الآتية:

الوجود = احتماليّة البعد المادّي + احتماليّة البعد اللّامادّي.

فإن تفهّمنا أنّ البعد المادّي أقرب إلى الأنطولوجيا منه إلى الأبستمولوجيا، كأن تكون النّسبة (75/ 25%)، فإنّ المتوقّع أن يترتّب على الفرع الثّاني هو العكس؛ بأن يكون أقرب إلى البعد الأبستمولوجي منه إلى البعد الأنطولوجي بنسبة احتماليّة (25/75%). وما يترتّب على ذلك هو أنّ مفهوم الوجود لا يُمكن أن يكون خالصًا من الأبستمولوجيا 100% إلّا بدلالة مُحدّدة ([52])، وكما في المعادلة الآتية:

الأنطولوجيا = البعد المادّي فقط ← المذهب المادّي.

وفي المقابل، لا يُمكن أن تكون الأبستمولوجيا خالصة 100% إلّا بدلالة مُحدّدة. أي:

الأبستمولوجيا = البعد العقلي فقط ←المذهب المثالي.

فإذا لم تُذكر الدّلالة المحدّدة تصريحًا أو تلويحًا أو تكون واضحة في السّياق؛ فإنّنا نعتقدُ أنّ الأدقّ أن تكون المعادلة الكاشفة عن معنى الوجود هي:

الوجود = الأبستطولوجيا.

والأبستطولوجيا = (25% أبستمولوجيا مُظهرة × 75% أنطولوجيا مضمرة) + (75% أنطولوجيا مٌظهرة × 25% أبستمولوجيا مضمرة)

ما يعني أنّ هناك تكافئًا لا متماثل في هذه المعادلة، وهي تستتبع –بالضّرورة- افتراض الصّيغ الآتية:

الأبستمولوجيا = الأبستطولوجيا –الأنطولوجيا.

الأنطولوجيا = الأبستطولوجيا – الأبستمولوجيا.

(9-1) وَفقًا للتصوّر الّذي ينبني على ثلاثيّة: الأبستمولوجيا والأنطولوجيا الأبستطولوجيا، كيف يُمكن أن نفهم طبيعة العلاقة بين الذّات والموضوع؟

في الحقيقة ووَفقًا لمنظورنا فإنّ تلك العلاقة تتلخّص في الصّيغة (تعازل لا تعازل – نسبويًّا) بدلالةٍ مُحدّدة، وما يعنيه ذلك هو أن تتمظهر تلك العلاقة وَفْقَ القيم الثّلاث وكما مبين في الآتي:

* حالة الأنطولوجيا: وفيها يُمكن أن تكون وأن تكون فقط متعازلة إذا اقترنت بدلالةٍ مُحدّدة، ومثالها طبيعة العالم قبل وجود الإنسان. فما موجود هو الأنطولوجيا بدلالة عدم وجود الإنسان.

* حالة الأبستمولوجيا: وفيها يُمكن أن تكون وأن تكون فقط لا متعازلة إذا اقترنت بدلالة محدّدة، ومثالها المفهومات الكليّة العقليّة المجرّدة، أو المثاليّة المفارقة أو حتّى قوانين الطّبيعة عند بعض العلماء، إذ لما سُئِلَ عاِلم الجسيمات ما دون الذرية (ريشارد فاينمان) ([53]) ذات مرّة: هل فكرت يومًا أنّ لقوانين الفيزياء وجودًا مستقلًّا؟ أجاب: «عندما تكتشف هذه الأشياء تشعر أنّها صحيحة قبل أن تكتشفها، وبذلك تعتريك الفكرة أنّها كانت موجودة هناك بشكل ما» ([54]).

* حالة الأبستطولوجيا: وهي الحالة الثّالثة الّتي لا تتّصف بها العلاقة على أنّها متعازلة أو لا متعازلة، بل كلاهما في الوقتِ نفسه، وَفقًا لمبدأ التّتام، وهو يخضع لطبيعة النّسب الّتي وضّحناها في الفقرة (9).

(9-1-1) الحالات الثّلاث هي أجوبة نهائيّة متكافئة بدلالاتهاـ

(9-1-2) الحالات الثلاث تخضع لمبدأ التّتام.

(9-1-3) بسبب نهائيّة الحالات الثّلاث وتكافئها وتتاميتها فإنّ المذاهب المختلفة لم تنجح في أثناء معركتها الطّويلة الّتي استغرقت آلاف السّنين في تسويغ وجهة نظر وحيدة من بين وجهات النّظر المختلفة، فكُلّ منها تنطوي على الحقيقة انطواءً نسبانويًّا، وتزوّدنا بتصوّر عام ومنهج للبحث، نتعلّم بفضلها النّظر بوضوح أكبر إلى العالم.

(9-1-4) عن الطّبيعة الثّالثة كان للفيلسوف الألماني (ياسبرز) ([55]) رؤية يُمكن وسمها بالنّضوج، ذهب فيها إلى أنّ ثمّة رابطة بين الذّات والموضوع (العقل والعالم) في أعماق الشخصيّة الإنسانيّة، دعاها بـ الشّامل وذكر أنّ هذه الرّابطة سرّ مغلق علينا لا نستطيع الوصول إليه بوعينا. الرّابطة عنده هي بمنزلة الوحدة الجامعة الّتي تربط دائمًا وراء وعينا، وتنقذنا في اللّحظة الحرجة من انشقاق الشّخصيّة بين الذّاتيّة والموضوعيّة. بمعنى أنّ بين جميع التصوّرات توجد نقطة مشتركة تجعل من الموجود حقيقة خارجية عن الآنا «أنّ ما نفكر فيه هو ما نقوله، وهو دائمًا شيء آخر غيرنا، وهو ما نعلق به نحن الذّوات كما لو كنا نتشبّث بموضوع قائم بمواجهتنا … هذه السّمة الجوهريّة هي ما ندعوه: الانشقاق بين الذّات والموضوع» ([56]). فلا يُمكن أن تنفصل الذّات عن التّشارك. فإذا جرّدناها من المشاركة، أعتمت وأظلمت وانقلبت جانبًا أحاديًّا لا يُمكنه أنْ يعطي التصوّر الكلّي عن الواقع. وبتعبير صريح: إنّنا إذا عددنا أنّ هناك واقعين متقابلين وهما: الواقع الذّاتي والواقع الموضوعي، فيبدو: الشّامل الّذي اقترحه (ياسبرز) هو الواقع الثّالث المشترك أو الوسط بين الذّاتي والموضوعي والقادر على أن يرتّق الفتق بينهما كما يرى.

إن كان الفيلسوف الألماني (شوبنهاور) ([57]) يعضد الفكرة السّابقة حين يقرر أنّه «ليس هناك موضوع بلا ذات، وليس هناك ذات بلا موضوع … ويبدو واضحًا أنّ الموجود من حيثُ هو لا يُمكن أن يكون موضوعًا ولا ذاتًا، بل هو الشامل الماثل وراء الانشقاق» بين الذّات والموضوع ([58])؛ فإنّنا كما بيّنَّا إن كنّا نتّفق مع الشّامل ونطلق عليه مصطلح (الأبستطولوجي) وبما يتضمّنه من خصائص وضّحنا بعضها سلفًا؛ فإنّنا لا نتّفق مع نفيه لوجود موضوع بلا ذات، ولا ذات بلا موضوع، بل أثبتنا هذين الوجهين وكما مبيّن في الفقرة (9-1).

(9-2) كما أنّ الأبستطولوجيا تجمع في ذاتها وتفرّق بين الذّات والموضوع، وهما أمران غير متماثلين في ذاتهما، فإنّها تجمع وتفرق بين الذّات ولا مثيلها بدلالة نفسها (ذات لا ذات بدلالة الذّات)، كما تجمع وتفرق بين الموضوع ولا مثيله بدلالة نفسه (موضوع لا موضوع بدلالة الموضوع).

أمّا الحالة الأولى فيمكن قراءتها فيما ذهب إليه (ديكارت) من أنّ الفكرة تتضمن وجودًا وسيطًا ذا طبيعة مزدوجة، فهي وسيط بين فعل التّفكير وموضوعه؛ ما يؤكد لنا على أنّ الفكرة تشارك في هذا وذاك، فهي ليست الموضوع كما يقول الحسيون، وليست الفكر كما يقول (باركلي)؛ ولكنّها الوسيط بين الاثنين. النّقطة الجديرة بالاهتمام هي أنّ هذا المفهوم يعتمد اعتمادًا كليًّا على وجود الله فينا، إذ عنده “إن يقين المعرفة يعتمد على الإيمان بوجود الله ([59])؛ ما يعني أنّ الطّبيعة المزدوجة للفكرة ذات بعدين: ذاتي ولا ذاتي في الوقتِ نفسه؛ لأنّه يعدّ الله فينا وليس مفارقًا. بتعبير آخر: لمّا كان الله مفارقًا، ولمّا كان الله فينا؛ فإنّ قيام الفكرة فينا يكسبها طبيعة مزدوجة، إلهيّة بشريّة؛ ما يعني أنّها ذاتيّة لا ذاتيّة في ذات المفكر. وهذا وَفْقَ الدّلالة الدّيكارتيّة يُعطينا صورة من صور الأبستطولوجيا بدلالة الذّات.

أمّا الحالة الثّانية، فيمكن أن نستشفّ صورة من صورها ممّا ذهب إليه (جون لوك) أنّ العقل صفحة بيضاء في أصله، وأنّ المصدر المعرفي الوحيد للإنسان هو الخارج (الموضوع)، وأنّ العمليّة الفكريّة مكتسبة لا فطريّة، فهي مجرّد انعكاس وصدى للعالم الخارجي. ولكن ما إن تدخل المعلومات من الخارج إلى الذّهن حتّى يجري في الذّات ما يسمّيه التّأمّلات الدّاخليّة للنّفس، وهذه التّأمّلات تحليلات للمعارف الآتية من الخارج، فينشأ عنها ما يُسمّى بالتّصوّرات، كالشّك، والإيمان، والبرهنة، والمعرفة، والإدراك وغيرها. وصفوة القول في مذهبه: إنّ الطّبيعة المزدوجة للأفكار -أو كما وصفها لوك- بذات الوجود المتشابه؛ لكونها تجمع بين وجود الأشياء الّتي تمثّلها وبين الفكر الّذي يتصوّرها. فهي في النّهاية تارّة تمثيلًا للعالم الخارجي، وتارّة أخرى تمثيلًا لكليات ذات محتوى منطقي ([60]). تلك الطّبيعة متأتّية في الأصل من الموضوع (الخارج) ثمّ اللّاموضوع (الذّات)، ما يعني أنّها موضوعيّة لا موضوعيّة بدلالة الموضوع. ودلالة (جون لوك) هذه تعطينا تصوّر عن صورة أخرى من صور الأبستطولوجيا وهي: الّتي تكون بدلالة الموضوع.

وخلاصة ما يُمكن استخلاصه لحدّ الآن في هذه الفقرة هو:

الأبستطولوجيا = (ذات × موضوع) + (ذات × ذات) + (موضوع × موضوع)

ما يعني أن الأبستطولوجيا أو الحقل التّضامري يحتمل جميع الاحتمالات الممكنة؛ الأمر الّذي يعطيني تصوّرًا عن سبب الاختلاف الكبير أو اللّاتماثلات في تفسير هذا البعد كلّما حاول أحد ما تحليله؛ لأنّه -في الغالب وبسبب خاصية التّتام- حين يحضر في الذّهن أو المعتقد وجه كلي ليكون مظهرًا يكون بحضوره أو ظهوره هذا حاجبًا أو ساترًا أو ضامرًا لبقيّة الأوجه. أمّا نحن فنسعى جاهدين للإمساك بالوجه ولا مثليه، المظهر والمضمر معًا.

(9-2-1) وفي الحقيقة فإنّ الطّريقة الّتي نفكّر بها للإمساك بالوجه ولا مثيله، وكما بيّنتها في الفقرة السّابقة، ليس بدعًا منا، فهناك العديد من الإشارات الّتي أبداها بعض العلماء وتنمّ عن شعورهم بوجود مثل تلك الرّابطة الخفيّة بخصائصها العجيبة، وممّا يُمكن ذكره في هذا الصّدد –على سبيل المثال- نصّ جاء في رسالة كتبها ألبرت أينشتاين إلى (سولوفين) مؤرّخة في (7 ايار عام 1952) عن الرّابطة الإشكاليّة الأزليّة بين عالم الأفكار وما يُمكن أن يجرّب أو يمارس مشدّدًا فيها على عدم وجود ممرّ منطقي بين المفهومات النّظريّة وملاحظات العلماء، فأحدهما يجرّ جراًّ للتّوافق مع الآخر بأسلوب حدسي خارج حدود المنطق ([61]). أي أنّه يُشير إلى أنّ ثمّة أمرًا عصيًّا على الفهم أو التسلسل المنطقي، ولهذا وصفه بأنه حدسي، وفيه كأنّما الفكرة تلقى إلقاء إلى الذّهن إلقاءً مباشرًا. إنّنا نعتقد أنّ سبب ذلك هو التّقابل بين الذّات والموضوع تقابلًا أبستطولوجيًّا.

نظيرًا لما ذهب إليه أينشتاين قال عالم الفيزياء النّظريّة (باول ديفيز): «تظهر التّجربة مع تطوّر الفيزياء أنّ ما كان يُعتقد بأنّه قوانين مُستقلّة إنّما هي قوانين يرتبط بعضها ببعضها الآخر، ولدينا مثال جيّد على ذلك في الاكتشافات الحديثة بأنّ القوّة الذريّة الضّعيفة والقوّة الكهرطيسيّة هما في الحقيقة وجهان لقوّة كهربائيّة ضعيفة واحدة تُوصف بجملة معادلات مشتركة؛ ولذا يبدو أنّ القوّة المنفردة هي قوّة مشروطة بقوى أخرى. لكن هل من الممكن أن توجد قوّة عليا أو قانون أعلى يوحد كلّ القوانين فيكون لازمًا؟ يعتقدُ عدد من الفيزيائيّين بذلك» ([62]). وهو منظور مناسب لنوضح فيه أنّ الأبستطولوجيا تتشابه من وجه في خواصها مع جملة القوّة التتاميّة بين القوّتين الكهربائيّة والمغناطيسيّة المنتجة للقوّة الكهرطيسيّة من جهة، والقوّة الذّرية الضّعيفة من جهةٍ أخرى، فلدينا ذات وموضوع يشتركان في الإنسان؛ ومن ثمّ الإنسان بجملته المشتركة تلك يتشارك مع الموضوع الخارجي المنفصل إلى حدٍّ ما عن الذّات، ولئن كانت الفيزياء قد استقرّت على أنّ تلك الحالات أوجه متتامة لحقيقة واحدة؛ فإنّنا -وفي المستوى النّظري الفلسفي- نقول بشأن العلاقة بين الإنسان والعالم، فهي عندنا أوجه متتامة لحقيقة واحدة أطلقنا عليها لفظ الأبستطولوجيا أيضًا.

(9-3) من خواص الأبستطولوجيا أنّها تستوعب الاحتمال القائل إنّ هناك فضاءً عقليًّا خارجيًّا، تشترك العقول بالتّواصل معه والإفادة منه، وكان عالم الرّياضيّات (رودي روكر) ([63]) من القائلين بوجود نوع من الفضاء، وهو ما دعاه بـ الفضاء العقليMindscape ذاهبًا إلى أنّه مجمع الأشياء الريّاضيّة، أي: على النّحو نفسه الّذي تحتلّ فيه الأشياء الفيزيائيّة فضاءً فيزيائيًّا، وقد كتب يقول: «إنّ الشّخص الّذي يقوم ببحث رياضي يستكشف الفضاء العقلي تمامًا بمثل ما استكشف (ارمسترونغ) ([64])… الملامح الفيزيائيّة لعالمنا» ويعتقد )روكر( أنّه «بمثل اشتراكنا بالكون ذاته فإنّنا نشترك أيضًا بالفضاء العقليّ ذاته» ([65]). وقد أيد (روجر بنروز) هكذا مضمون قائلا: «إنّني أتخيّل أنّه كلّما فكر عقل العالم بفكرة اتّصل بعالم للمفهومات. وعندما يتواصل العلماء يكون ذلك ممكنًا؛ لأنّ لكُل واحد منهم طريقًا مباشرًا إلى الحقيقة، العالم الأزلي الوجود ذاته» ([66]). بحسب بعض من أهمّ علماء الرّياضيّات؛ فإنّ الأفكار لا تُخترع من العقل البشري بل تُكتشف، وهي تتمتّع بوجود مستقل يسمو على الواقع الفيزيائي الّذي يُقابل حواسنا، أي أنّها موجودة سلفًا سواء عرف البشر ذلك أم لا؛ ومع ذلك فإنّ فكرة وجود حقل متسام خاصّ بالأفكار لكثيرٍ من العلماء يبدو أكثر غموضًا من أنْ يعترفوا به ([67]). غير أنّ عددًا من العلماء –مثل عالم الرّياضيّات (كورت غودل) ([68]) – أعلنوا بالفعل أنّ المقولات الصّحيحة موجودة سلفًا «هناك في الخارج» في المجال الّذي يقع وراء إدراكنا ([69]). وإلى ذلك عبّر (باول ديفيز) ([70]) عن ذلك بالقول: «يبدو كما لو أنّ التّفكير البشري موّجه نحو حقيقة خارجيّة خالدة لها واقعيّة ذاتيّة لا تنكشف إلّا جزئيَّا لأيّ واحد منّا» ([71])، ولقد ذكر عالم الرّياضيّات (روجر بنروز) ([72]) بعد حديثه عن التّيارات الرّئيسة في فلسفة الرّياضيّات: «إننّي أميلُ وبشدّةٍ إلى وجهة النّظر الأفلاطونيّة القائلة إنّ الحقيقة الرّياضيّة مطلقة وخارجة وأزليّة، ولا تقوم على معايير من صنع الإنسان، وأنّ الأشياء الرّياضيّة أيضًا لها وجود في ذاتها خارج عن الزّمن، ولا علاقة لها بالمجتمع الإنساني ولا بالأشياء الفيزيائيّة الخاصّة، ولقد حاولتُ أنْ أجعل الدّفاع عن وجهة النّظر هذه قضيّتي …» ([73])، وفي حديثه عن مجموعة مندلبروت الرّياضيّة([74]) الّتي لها المقدرة على توليد أَشياء رياضيّة تكاد تكون خرافيّة في غناها وتنوعها وتعقيدها: «إنّ مجموعة مندلبروت ليست من اختراع العقل البشري وإنمّا هي اكتشاف، فمجموعة مندلبروت مثلها مثل قمّة إيفرست موجودة هناك فقط» ([75]).هذا وقد اتّفق الرّياضي والإعلامي (مارتن غاردنر) ([76])مع (بنروز) على هذه النّتيجة، فقال: «يرى (بنروز) كما أرى أنا، أنّه من غير المعقول أن يفترض أيّ منّا أنّ هذه البنية المدهشة والغريبة ليست أكثر (وجودًا هناك) من جبل إيفرست وخاضعة للاكتشاف بالطّريقة ذاتها الّتي تكتشف بها الغابة»([77])، وقد تقرّر لدى (جون بارو) ([78]) أنّ ظاهرة الاكتشاف المستقل دليل على وجود عنصر موضوعي مستقل عن نفسيّة الباحث ([79]).

إلى ذلك كان أفلاطون قد اعتقد بأنّ صانعًا حِرَفيًّا خيِّرا هو الآلة الصّانع قد بَنى العالم باستخدام مبادئ رياضّية قائمة على أشكال هندسيّة متناظرة، وكانت هذه المملكة المجرّدة من الأشكال الأفلاطونيّة مرتبطة مع عالم التّجربة الحسيّة اليوميّة بكيان مرهف دعاه أفلاطون «روح العالم» ([80]). وما يتحدث عنه أفلاطون هنا، هو الواقع الثّالث، بالمواصفات التّجريديّة الّتي تصوّرها، وبارتباط شفاف أو رهيف، يجعل التّواصل بين الذّات والموضوع ممكنًا. وقد شبّه الفيلسوف (والترماير شتاين) روح العالم الأفلاطونيّة بمفهوم النّظريّة الرّياضية الحديثة؛ نظرًا إلى أنّ هذا المفهوم هو الشّيء الّذي يربط تجارب العلماء الحسيّة بالمبادئ الّتي بُني عليها العالم، وهو الّذي يمنحنا الفهم ([81]).

إذن، على المستويين الفلسفي والعلمي (الرّياضي والفيزيائي) يوجد صدى واسع لفكرة وجود حقل مفاهيمي غير ذاتي تجتمع فيه القوانين والنّظريّات والمفهومات والآراء، ومنه تستقي العقول المتعمّقة ذلك النّوع من الحدس أو الاستلهام المباشر، وهو من الوضوح لدى هذه العقليّات بحيث تتبيّن بأنّه شيء أكبر من أن يكون محصورًا بذات مُستقلّة عن بقيّة الذّوات أو العالم.

(9-3-1) العقول وإن كانت تبدو مُستقلّة عن بعضها بعضًا استقلالًا مطلًقا، فهي وبدلالة أخرى مرتبطة مع بعضها بعضًا ارتباطًا غير مباشرٍ من طريق حقل أو فضاء عقلي يُحيط بها، فهي ووَفق الصّيغة التّضامريّة: (مُستقلّة لا مُستقلّة – نسبانويًّا) بدلالة الفضاء العقلي. وتصبح الصّياغة النّظيرة: (مرتبطة لا مرتبطة – نسبانويًّا) بدلالة الأبستطولوجيا.

(9-3-2) يرى بعضهم أنّ العقلَ ليس له إلّا ذاته المستقلّة، ووَفق المنظور المذكور آنفًا، نستطيع أن نستنتج أنّ ذلك صحيح نسبانويًّا بدلالته، في حين أنّ من الصّحيح النّسبانوي أيضًا أن يكون للعقل مرجعيّة لا ذاتيّة.

* * *

ممّا تقدّم يتبيّن أنّ وجود واقع كلّيّ أو شامل أو موحّد لا ذاتي ولا موضوعي، يستوعب كلّ شيء وجميع المفهومات، استيعاب المطلق للنّسب والاحتمالات غير المنتهيّة، هو أمر له جذوره –بوجهٍ أو بآخر-في النّماذج المعرفية الثّلاثة: الفلسفيّة والعلميّة والدّينيّة؛ ولهذا -وبغض النّظر عن اختلاف الآراء في طبيعته الموضوعيّة أو الميتافيزيقيّة أو الذّاتيّة- فهو يُعدّ عالمًا وسيطًا مشتركًا ومحايدًا في الوقتِ نفسه؛ كونه يُلهِم الفلاسفة من طريق تأمّلاتهم العقليّة، ويُفاجئ عقول العلماء بالحدس في أثناء تجاربهم العلميّة أو تنظيراتهم الرّياضيّة، ويتجلّى بالكشف على قلوب الصّوفيّة؛ وربّما يتنزّل منه على غير هؤلاء – كالأدباء والفنّانين وحتّى أصحاب الأساطير والحكم والأمثال الشّعبّية- وبما يتناسب وطبيعة تلقي كلّ منهم لنوع المعرفة وطبيعتها.

إيجاز ما تقدّم يتّضح من المستخلصات المبيّنة في الآتي:

(1) اللّاتماثل قاسم مشترك بين جميع أنواع الظّواهر الطّبيعيّة والمعرفيّة. فهو الحقل الّذي يتضمّن جميع الاحتمالات الممكنة بين المثيل ولا مثيله كالاختلاف والائتلاف المعروفة في الأشياء والأفكار، وكالتّناقض والتّعاكس والتّباين والتّناظر والتّشابه والتّقارب … إلخ. ويُسمّى بـ (المضمر).

(2) الدّلالة المحدّدة عنصر أساسي مُشترك بين المثيل ولا مثيله، يتحدّد وَفقًا لها الفرق بينهما.

(3) يتحدّد مفهوم الوجود بثلاثة أنواع من الوقائع في الأقل: الواقع الأنطولوجي والواقع الأبستمولوجي والواقع الأبستطولوجي، وهذا الأخير، أي: الواقع الثّالث، هو المضمر المشترك لهما؛ ولأنّه مضمر فهو يتضمّن جميع الاحتمالات الممكنة فيهما وبينهما.

(4) الدّين والفلسفة والعلم، ثلاثة نماذج معرفيّة، وهي تخضع لمقتضيات الوقائع الثّلاثة؛ وهذا يستدعي القول إنّها لا مُتماثلة وعلى هذا تضمر جميع الاحتمالات الممكنة.

(5) العلاقة بين النّماذج تخضع لمبدأ التّتاميّة كليًّا أو جزئيّا، وفي حالتي تتام المنفصلات وتتام اللّامنفصلات؛ ولذلك فالأحكام المترتّبة عليها نسبانويّة بصورة مطلقة أو شبه مطلقة.

ثمّ وما يترتّب على هذه المستخلصات هو القوانين الثلاثة المنصوص عليها في الآتي:

أوّلًا: قانون تضامر الوجود:

(إذا وجد مثيلًا مقترنًا بدلالة مُحدّدة، فإنّ ذلك الوجود يدلّ على وجود لا مثيله بالضّرورة).

ثانيًا: قانون تضامر المعرفة:

(إذا وجد مثيلًا مقترنًا بدلالة مُحدّدة؛ فإنّ معرفة شيء فيه تضمر الدّلالة على معرفة شيء نظير له في لا مثيله بالضّرورة والعكس صحيح).

ثالثًا: قانون تضامر الأجوبة:

(إذا وجدت إجابة لسُؤال مقترنة بدلالة محدّدة؛ فإنّ تلك الإجابة تضمر لا مثيله بالضّرورة).

ويمكن جمع القوانين الثلاثة في مبدأ عام للتضامر ونصه:

(كلّ شيء –حتّى التّضامر-يضمر لا مثيله بدلالة محدّدة)

في الحقيقة، وفي أثناء مرحلة الانتقال من التّساؤل إلى الاستخلاص مرورًا بالافتراضات كانت هناك الكثير من المعطيات الّتي تشكّلت ذهنيًّا في فضاء متراكب؛ ما بين الاستدلال الموضوعي -لما أفكّر فيه- والقراءة الذّاتيّة المستلّة من ذلك الاستدلال أو المسقطة عليه. وقبل المضي قدمًا في استعراض نماذج من هذه القراءات، رأيتُ أنّ من الضّروري بمكان أن اتطرّق لذكر سمتين أساسيتين من سمات التّفكير في نطاق فلسفة التّضامر وهما:

أوّلًا: تتّسم في كونها ذات نظام يُعرف فلسفيًّا بـ (النّظام الهوليسيHolistic System )، وهو النّظام الّذي تكون فيه البديهيّات والتّعريفات الأصليّة غير مفهومة إلّا بلغة القضايا الّتي تُستنبط لاحقًا، في حين أنّ الاستنباطات اللاّحقة يجبُ أن تعود على البديهيّات والتّعريفات، وهذا النّظام يجبُ إلّا يتحدد تجزيئيًّا، بل بصفته الكليّة ([82]). فمثلًا: لو أردنا شرح مفهوم المُظهر لاحتجنا لشرح مفهوم المُضمر ليتميّز الشّيء بلامثيله، ولكي نشرح المُضمر فيجب أن نوضح طبيعة علاقة التّضامر بين المُظهر والمضمر، ولفعل ذلك علينا أن نحدّد مفهوم المُظهر أوّلًا. ومثل ذلك كمثل قول القائل: «إنّنا نقبل، في آن واحد، أنّه لا يُمكن اكتشاف الفلسفة إلّا بالاعتماد على الفلاسفة، وأنّه لا يُمكن فهم الفلاسفة إلّا إذا كنّا نعرف بعض الشّيء عما هو فلسفة» ([83]).

ثانيًا: تتّسم في كونها تعتمد على قواعد التّحويل أكثر من اعتمادها على قواعد التكوين. إذ وكما هو معروف في (علم التراكيب) يوجد صنفان من القواعد: قواعد التّكوين: وهي القواعد الّتي تتحكّم في بناء القضايا ذات التكوين الصّحيح، وقواعد التّحويل: وهي الّتي تحدّد وَفقًا لما يوصف بـ (القضيّة المترتّبة على ما قبلها) أو (القضيّة الّتي تتبع ما قبلها) ([84]).

في التّضامر، يصار أكثر ما يصار إلى تحويل القضايا الّتي سبق تكوينها ضمن مجالاتها أو نطاقاتها، حيثُ تدخل في سياقات النّسق المعرفي التّضامري من أجل دراستها بالتّحليل والتّركيب، ومثال ذلك، أن تُؤخذ النّتائج المتحصّلة في الفيزياء مثلًا في جانب ما وتُحلَّل تضامريًّا، واستخلاص ما يُمكن استخلاصه من مضمراتها.

فيما يأتي نستعرض عددًا من تلك القراءات، بما تتضمّنه من سمات أشرنا لها فيما تقدم:

قراءة في النّطاق الفلكي: نسبانويّة المركزيّات

من الفرضيّات المعتمدة في الكوزمولوجيا (علم الكون) فرضيّتان علميتان:

الأولى: إنّ الكون محدود غير أنّه ليس بمحدّد.

الثانية: عدم وجود مركز وحيد للكون.

من الفرضيّة الأولى نعلم أنّ الكون متناهٍ؛ ولكن ومع تناهيه ذاك فهو بلا حدود خارجيّة، وتأتي الفرضيّة الثّانية لتُبنى على الأولى، فتذهب إلى: لأنّ الكون غير محدّد خارجيًّا، فليس له مركز وحيد. والأمر حسب المعلومات الفيزيائيّة والفلكيّة يقتضي أن يكون للكون عدد غير محدّد من النّقاط المركزيّة.

ولما كنّا نعلم من فرضيّات التّضامر، أنّ الواقعين: الأنطولوجي الأبستمولوجي متضامران، فإنّ ما نحصل عليه بدلالة الفرضيتين المذكورتين آنفًا، هو: أنّ التّفكير الإنساني في حالته الكليّة ليس له مركز وحيد أيضًا، وما نعنيه بالمركز هنا هو المرجعيّة الوحيدة المتفرّدة. بتعبير آخر: هذا يدلّ على أنّ الحقيقة الفكريّة ليس لها مرجعيّة وحيدة أيضًا؛ لأنّ البعد الأبستمولوجي يُناظر البعد الأنطولوجي تضامريًّا.

عندما نجمع الأمرين معًا، نخرج بنتيجة تقول: إنّ الحقيقة في حالتها الكليّة الأبستطولوجيّة؛ أي الحالة الّتي يستمدّ الوجود الواقعي منها وجوده، وفي الوقتِ نفسه يستمدّ الوجود المعرفي منها وجوده، هي بلا مركز وحيد وبلا مرجعيّة وحيدة، بل هي تتضمّن الكثر الكاثرة من النّقاط والمراجع، إنّها تتضمّن كلّ الاحتمالات الممكنة.

في الحقيقية التّعدديّة كانت ولا تزال حاضرة، ولا نرى أنّها ستزول يومًا، فمثلًا من النّاحية العلميّة قد فُسّر الكون على أنّه ساعة دقيقة، وفُسّر على أنّه آلة ميكانيكيّة، وفُسّر على أنّه عضاة عملاقة، وفُسّر حديثًا على أنّه عالم حاسوب حيوي، ويُمكن تفسيره بالاستناد إلى أيّ وجهة نظر وكلّ منها سوف تجد المسوّغات اللّازمة لوجودها، وسوف تزوّد المعرفة بأفكار وتفسيراتٍ وتوقّعاتٍ مُعيّنة أو مُحدّدة نسبة لطبيعتها. بالمثل، فُسّر الكون فلسفيًّا على أنّه ظل لمثال مفارق، وفُسّر على أنّه مادّي أزلي، وفُسّر على أنّه مثالي ميتافيزيقي، وفُسّر على أنّه صراع جدلي بين الذّات ونفسها وبين الذّات وغيرها، وفُسّر بغير ذلك، وجميع تلك التفسيرات وَفْقَ هذا البرهان لا يُمكن أن تكون خاطئة، وفي الوقتِ نفسه لا يُمكن أن يكون كلّ منها هو التّفسير الوحيد الصّحيح.

إن تلك التفسيرات أو بالأحرى التّأويلات أشبه ما تكون بالمرايا المختلفة الّتي ينعكس فيها شيء مطلق المعالم. كلّ مرآة يُمكن أن تعكس الصّورة الكليّة وَفْقَ علاقة تشاركيّة نسبانويّة بينها وبين الشّيء المطلق. وما ينتج عن ذلك هو: التعدّد للفلسفات، التكثّر للآراء، التنوّع للمعتقدات. وينتج أيضًا: التّضاد، التّناقض، التّعارض، التّخالف، التّنازع، التّصارع، التّدافع … إلخ. كما ينتج: التّكامل، التّتام، التّناسق، التّناظم، التّأقلم، التّكيف، التّحابب، التّكاتف … إلخ، وجميع هذا يؤول بالمنظور الجدلي على أنّه بسبب الدّيالكتيك؛ ولكنّه قد يؤول في المنظور الغائي على أنّه بسبب القصد السّابق، ويُمكن أن يؤول بآراء أخرى لا تماثلها أيضًا.

على ذلك فجميع التّفسيرات أو التّأويلات ممكنة، جميعها محتملة، وكلّ ممكن منها أو محتمل يحجب عند أهله بقيّة التّفسيرات أو الاحتمالات؛ ولمّا كان معنى المضمر –اصطلاحًا عندنا-هو الاحتمالات الممكنة المحتجبة خلف احتمال مُظهر، فهذا يعني أنّ التّكثر أو التنوّع أو التعدد بما يشتمل عليه ذلك من ثنائيات (اختلاف-ائتلاف) أو (صِدام –ئام) أو (فوضى-نظام) أو (صيرورة-سكون) … إلخ. يندرج ضمن هذا المفهوم الكلي.

من هنا نستنتج أنّه لولا أنّ الحقيقة الكلية مُتضامرة في ذاتها لم نكتشف أن كلّ نقطة في الكون تصلح أن تكون مركزًا له، ولم ندرك أنّ المعرفة لا تصلح بمرجع وحيد فقط.

معنى قولنا مُتضامرة هنا، هو أنّ تلك الحقيقة وبسبب كلانيتها فإنّ بعضها يستر كلّها، وكلّ بعض منها يُعطي صورة كليّة عن الكلّ، وهو في صورته تلك يحجب عن رؤية بقيّة الصّور. ذلك الاحتجاب للكلّ في الجزء، هو احتجاب لازم، وهو لازم لأنّ طبيعة الحقيقة الكليّة هكذا.

علينا أن نفهم هذا الاحتجاب على أنّه إضمار وليس احتجابًا تقليديًّا، والفرق بينهما هو أنّ حجب شيء عن شيء يقتضي الفصل الكلّي أو الجزئي بين الحاجب والمحجوب، على حين الإضمار لا يقتضي ذلك الفصل، بل هو يُعبّر عن التّواصل أو الامتداد بين المظهر والمضمر.

هذه القراءة توصلنا إلى المضمون القائل:

لمّا كان الكون محدودًا غير محدّد، وليس له مركز وحيد إلّا بدلالة محدّدة؛ فإنّ ذلك يضمر الدّلالة على أنّ النّظام المعرفي محدود غير محدّدٍ أيضًا، وليس له مرجعيّة وحيدة إلّا بدلالة محدّدة. الأمر الّذي يُمكن صياغته وَفْقَ القراءة التّضامريّة بالصّورة:

الأنطولوجيا ı|ı الأبستمولوجيا← التّضامر

قراءة في النّطاق البيولوجي: تشاركيّة الـجينوم

منذ العام 1886م حين نشر العالم النّمساوي (جريجوري مندل) كتابه: «أصل الأنواع والوراثة المزجيّة» طارحًا فيه نظريّته في الوراثة وخلاصتها: «إن كلّ صفة تكون لها أصل من الأب أو الأم»، وحتّى عام 2003م حين أعلن عن إتمام عمليّة رسم الخريطة الوراثيّة البشريّة ضمن المشروع الّذي عرف باسم (مشروع الجينوم البشري)، مرَّ هذا العلم بسلسلة طويلة من الأبحاث والمكتشفات، كان لها بالغ الأثر في تغيير نظرة العلماء لطبيعة الأحياء، حيثُ شرعت أمامهم بابًا لقراءة كتاب الحياة، ولئن تمكنوا أخيرًا من قراءة بعض فصوله، فإنّ فهمه واستيعابه والاستفادة القصوى من جميع معطياته يحتاجُ إلى المزيد من الوقتِ والبحث المتواصل. وفي الموجز الآتي أهمّ النّتائج الّتي خلصت لها الابحاث والتّجارب الحديثة:

فطر الخميرة (Saccharomyces cerevisiae): ثبتَ أنّ نحو (38% ) من كامل بروتينات خميرة الخباز؛ أيّ (2,300 بروتين) لها ما يُشابهها من البروتينات المعروفة لدى الثديّات؛ ما جعل من خميرة الخباز كائنًا حيًّا نموذجيًّا ملائمًا لدراسة العديد من الأمراض البشريّة ومنها السّرطان، حيثُ اكتشف العلماء لأوّل مرّة الآليات الأساسيّة الّتي تستعملها الخليّة لضبط المسارات والمتغيّرات الّتي تُؤدّي إلى انقسامها في لحظةٍ مُعيّنة بدراستهم لهذا الفطر البالغ الصّغر. يقول (هارتول- رئيس مركز هاتشنسون لأبحاث السّرطان في سياتل): «لقد فهمنا أشياء كثيرة عن الانقسام الخلوي وإصلاح الدّنا، وكلاهما له أهميّة كبرى في نشؤ السّرطان من خلال دراسة كائنات بسيطة كالخميرة»([85]).

إضافةً إلى ذلك تمكّن علماء من (معهد هيوز الطّبي) في جامعة واشنطن من الاستدلال على وظيفة البروتينات بوساطة تأثّرها ببروتينات أخرى ذات دور خلوي معروف، وقد عرف النّظام المستخدم في الدّراسة بنظام الخميرة ذي الهجين (Yeast tow hybrid system)، وفيها يُستفاد من بروتين فعّال كدليل للعثور على بروتين آخر؛ وبذلك توصّلوا إلى التعرّف إلى وظائف (957 بروتين) من بين (1004) من بروتينات خميرة الخباز بعد مقارنتها بكائناتٍ أخرى ([86]).

درسَ فريق بحثي من جامعة جون هوبكنز وجامعة فانديربالت وجامعة انديانا وشركة ايلي ليلي للصّناعات الدّوائية، خلايا الخميرة أيضًا، وأظهرت التّجارب أنّ إجراء أيّ تعديل على تلك الخلايا لمنعها من إنتاج بروتين (DAPI) سيُؤدّي إلى وَقف تصنيع الكوليسترول فيها ومن ثمّ موتها. ثمّ أجرى الباحثون تجارب لتحديد نظير بروتين (DAPI) في الخلايا البشريّة، وقد استطاعوا تحديد النّظير، ثمّ أجروا تعديلاتٍ على خلايا بشريّة أُخذت من النّسيج الكلوي، وأوضحت النّتائج أنّ وقف تصنيع النّسخة البشريّة لبروتين (DAPI) أدّى إلى أن تفقد الخلايا قدرتها على تصنيع الكوليسترول الخاصّ بها والضّروري لضمان بقائها؛ لينتهي الأمر بموتها كما في خلايا الخميرة. وَفقًا لهذه النّتائج تشكّل لدى الفريق البحثي احتمال جعل نظير بروتين (DAPI) منظّمًا عامًا لمجموعة أنزيمات (P450) في خلايا الثّدييات بوجهٍ عام ([87]).

بكتيريا القولون: ثبتَ للعلماءِ أنّ عددًا من الجينومات والتّسلسلات البشريّة مُتشابهة مع هذه البكتيريا، وقد سهّلت دراستها فهم عددٍ من العمليّات الحيويّة داخل الجسم.

دودة الرّبداء الرّشيقة: تبيّن أن ثلث بروتينات هذه الدّودة (Caenorhabditiselegans) الّتي يبلغ حجمها (1 ملم تقريبًا) لها ما يُماثلها في الثديّيات. حيثُ تستحث طفرات بمورثاتها المستقبلة للأنسولين بهدف اكتشاف علاجات جديدة لمرض السكري.

ذُبابة الفاكهة: وجد الباحثون أنّ (60%) من مورثاتِ 289 مرضٍ من الأمراض البشريّة المعروفة لها ما يكافئها في الحشرة، وأنّ 7000 أيّ قرابة (50%) من كامل بروتينات ذبابة الفاكهة تظهر تشابهًا مع بروتينات معروفة لدى الثدييات، وقد أثبت الباحثون أنّ أحد مورثات الحشرة له نظير في الإنسان هو المورث (P53) المعروف بالمورّث الكابت للأورام الذي إذا ما طفر يسمح للكليّة بأن تُصبح سرطانيّة، حيثُ يشكّل هذا المورث جزءًا من المسار الجزيئي الّذي يُجبر الخليّة الّتي عانت من خلل وراثي يتعذّر إصلاحه على قتل نفسها، ولمّا عطّلَ فريق من علماء (شركة اكسيليكسيس) من ساوث فرنسيسكو البروتين المنتج لهذا المورّث فقدت الخلايا قدرتها على التّدمير الذّاتي كما هو الحال في الإنسان تمامًا. الأمر الّذي حدا (بروبين، أحد قادة مشروع ذبابة الفاكهة من معهد هاورد هيوز الطبّي في جامعة كاليفورنيا ببركلي) إلى القول: إنّ تشابهًا من هذا النّمط يجعل من ذبابة الفاكهة نموذجًا ملائمًا لدراسة الأحداث الجزيئيّة الّتي تشكل أساس السّرطان البشري([88]).

ممّا ساعد به التعرّف إلى جينوم هذه الحشرة هو فهم عددٍ من الأمراض البشريّة، ودور المورثات المتحكّمة في عمليّات تضاعف DNA، وإصلاح أعطاب DNA، والعقاقير والسّموم أيضًا، وغيرها. وقد وُجد أن (75%) من المورّثات المسبّبة للأمراض البشريّة متطابقة شفرتها الوراثيّة مع ذبابة الفاكهة، وأنّ قرابة (50%) من تسلسلات بروتيناتها مُتناظرة مع الثديّيات، وتُستخدم حاليًّا كنموذج وراثي لعددٍ من الأمراض البشريّة مثل: أمراض الاضطرابات العصبيّة (باركنسون) و(هنتغتون) و(الزّهايمر)، فقد وجد العلماء أنّ المورثات المتعلّقة بهذه الأمراض موجودة في الذّبابة ولكنّها لا تُعاني من المرض، ويأملون في أنّهم إذا تمكّنوا من فهم سبب ذلك أن يُساعدوا الأشخاص الّذين يعانون منها. إضافةً إلى ذلك تُستخدم لدراسة الآليّات الكامنة وراء الأكسدة والمناعة والسّكري والسّرطان وغيرها ([89]).

نبات الأرابيدوبسيس (Arabidopsis Thaliana): يُساعد جينوم هذا النبات على إنتاج محاصيل معدّلة وراثيًّا، فقد أمكن تحويل أحد مورثاته إلى مصانع حيّة لإنتاج البلاستيك؛ ما يجعل من الممكن نقل هذا المورّث إلى نباتات المحاصيل والبساتين والزّينة لإنتاج البلاستك، إضافةً إلى دوره في إنتاج الغذاء والدّواء والكساء وتحسين البيئة. بل أمكن استخدام شتلات معدّلة وراثيًّا للكشف عن الألغام من طريق إفراز خلاياه للون الأحمر الّذي يدلُّ على وجود ثاني أوكسيد النّيتروجين الّذي تطلقه المتفجّرات.

الفأر: أفادت دراسة فأر المختبرات –الفأر النّرويجي (Rattusnorvegicus)- وفأر المنزل (Musmusculus) أنّ نحو (90%) من بروتيناتها تتشابه مع بروتينات الإنسان المعروفة؛ ما يجعلها الأنسب بين الحيوانات للبحوث المتعلّقة بعلاج كثيرٍ من الأمراض الّتي تُصيب الإنسان.

معَ أنّ جينوم الفأر أصغر بنحو (14%) من جينوم الإنسان؛ إلّا أنهما يشتملان على عددٍ متقارب من المورّثات، حيثُ ظهر أنّ (99%) من المورثات الموجودة لدى فأرة المنزل يوجد ما يُماثلها لدى الإنسان، ويدخل ضمن هذا التّماثل المورّثات الّتي تقود إلى ظهور الذّيل لدى الفأر ([90])؛ الأمر الّذي حدا (ريك واتشيك) -مدير مختبر جاكسون- إلى القول: «إنّ المقارنة بين المورثات البشريّة ومورثات فأر المنزل سوف تفتح عهدًا جديدًا من التحريّات العلميّة المعمّقة على الأساس الجزيئي للتطوّر الحي» ([91]).

لقد عُدَّ نشر الجينوم الكامل للفأر في عام 2009 في مجلّة (Genome Biology) إنجازًا علميًّا مبشّرًا بفهم الألغاز الوراثيّة لدى الإنسان، نتيجة لوجود المورثات المتشابهة والمرتبطة بالأمراض لدى الإنسان والفأر، وبخاصّة أنّ درجة الدّقة في التنبّؤ حسب التّطبيقات الإحصائيّة تتعدّى 90% ([92]).

الجمل العربي: أشارت الدّراسات السّعودية الصّينيّة المشتركة لجينوم الجمل العربي الّتي بدأت عام 2004 وانتهت 2010م أنّ نسبة المورثات المشتركة بين الجمل العربي والإنسان تقارب 57% من المجموع الكلّي لمورثات الجمل العربي.

الأرز: سهلت المُقابلات بين الجينومات المختلفة لأصناف الأرز التعرّف إلى التّبادلات الوراثيّة والتوصّل إلى منشأ وتطور الأصناف من النّوع الأصلي البرّي (Wild type)، فقد وُجِدَ أنّ بروتينات الأرز متشابهة بنسبة (98%) مع بروتينات الذّرة والقمح والشّعير الّتي تنتمي للفصيلة النّباتيّة نفسها، وأنّ نحو (70%) من جينوم الأرز يُماثل مورثات في نباتات وكائنات أخرى، وأنّ معظم المورثات تكون عائلات وراثيّة (نحو 15000 عائلة) ([93])؛ الأمر الّذي جعل العلماء يستغلّون جينوم الأرز كنموذج لرسم محاكاة جينومات محاصيل الغلال الأخرى.

لقد تبيّن للعلماء أنّ الاختلافات الشّكليّة الظّاهريّة بين محاصيل الغلال إلى اختلافاتٍ في عددٍ قليل من المورثات أو اختلاف الوظائف بين مورثات مُتشابهة،

أدّت دراسة جينوم الأرز إلى استنباطِ أنواعٍ جديدةٍ ذات غلّة أوفر ولديها القدرة على مُقاومة الظّروف المناخيّة القاسية، خاصّة النّباتات الغلال الّتي تنتمي للفصيلة نفسها ([94]).

قرد الشّمبانزي (Chimpanzee): يدرسُ العلماء الحالات المرضيّة الموجودة في الإنسان من طريق حالاتٍ مرضيّةٍ مُشابهة عند الشّمبانزي؛ لتشابه الصّفات الوراثيّة إلى حدٍّ كبيرٍ مع الإنسان، وقد أفادت الأبحاث العلميّة أنّ نسبة التّشابه بين جينوم الشّمبانزي والإنسان تصل إلى (94%) ولكن هناك اختلافًا كبيرًا في الشّكل والبروتينات والصّبغيات الوراثيّة غير المنتجة للبروتينات.

تأتي أهميّة الشّمبانزي من كونه قادرًا على أن يحمل فيروس نقص المناعة الإيدز، ويُمكن أن ينقله للإنسان؛ ولكنّه لا يُصاب به، ولا تصيبه أمراض مثل: مرض الرّعشة عند كبار السّن، ومرض الحصبة، والملاريا، وسرطان الجلد، … أيضًا ([95]).

التّشارك الكيمائي للمورثات: في المحصلة فإنّ أهمّ ما توصل إليه العلماء من قراءتهم لجينوم الكائنات الحية ما يأتي:

أوّلًا: إنّ للوراثة لغة واحدة بين جميع الكائنات الحيّة، وقد اكتشف ذلك لأوّل مرّة العالم (تشارجاف) أواخر عام 1928م، حيثُ ذكر أنّ جميع الكائنات الحيّة فيها التركيب الكيمائي (DNA) نفسه. وقد ثبت ذلك في 25 أبريل عام 1953م حين نشرت مجلة الطّبيعة (NATURE) البريطانيّة ورقة علمية للعالمين الأمريكي (جيمس واطسون) والبريطاني (فرانسيس كريك) يصفان فيها نموذج الـ (DNA) الّذين تمكنّا من اكتشافه، وفي 1954م عرضا نموذجًا عنه في جامعة «كامبردج» بانكلترا، وقد أثبتا أنّ الـ (DNA) له تركيبة واحدة لا يتغيّر شكلها في الكائنات الحيّة.

ثانيًا: تتكون أبجديّة هذه اللّغة من أربعة حروف، وهي:

A: الأدينين (Adenine).

G: الجوانين (Guanine).

: Cالسّيتوسين (Cyosine).

T: الثّايمين (Thymine).

ثالثًا: تُكوّن هذه الأحرف الأربعة (64) كلمة وراثيّة كلّ منها تُسمّى (كودن).

رابعًا: من هذه الكلمات الـ(64) يتكون عدد لانهائي من الجمل الوراثيّة تتمثّل في الجينومات المعبّرة عن كلّ صفات الكائن الحي؛ الأمر الّذي رسّخ حقيقة علميّة تقضي بالتّشارك الكيميائي للمورثات بين جميع الكائنات الحيّة.

الـجينوم وقوانين التّضامر: مما تقدّم نستطيع أن نستخلص ما يأتي:

لمّا كانت الكائنات الحيّة موزّعة بين مرتبتين من مراتب التّضامر وهما: الطّبيعة والإنسان.

ولمّا كانت المرتبتان متشاركتين بـ (DNA)؛ ليكون الدّلالة المحدّدة بينهما.

ولمّا تمكن العلماء من اكتشاف مجهول أحدهما من معلوم الآخر.

فإنّ ذلك يُمكن قراءته وَفْقَ قوانين التّضامر، وكما يأتي:

أمّا قانون تضامر الوجود: فمن حيثُ أن وجود خصائص أو صفات في أحد الكائنات يدلّ على وجود تلك الخصائص في الكائنات الأخرى، بعضها مظهر وبعضها الآخر مضمر. وتصريحات المختصّين بهذا الشّأن كثيرة ومنها: أنّ (جونسون، نائب رئيس الأبحاث في شركة أكسيس لصناعة الأدوية في سان فرانسيسكو) قال: «إنّ ما بين 50 – 80% من الحالاتِ تقريبًا، نُلاحظ فيها أنّ مورثات بشريّة ما، تُشبه بما فيه الكفاية نظيرتها في الدّيدان الخيطيّة أو في ذبابة الفاكهة، بحيث يُتيح لك هذا التّشابه دراسة وظائف هذه المورثات» ([96])؛ الأمر الّذي رسخ في الأبحاث العلميّة المجينيّة المبدأ القائل: «إنّ الدّراسات المجينيّة المقارنة هي المفتاح لفهم المجين البشري» ([97]).

أمّا قانون تضامر المعرفة: فهو ينطبق على مسار العلماء في مُحاولتهم للوصول إلى مجهول كائن حيّ من معلوم كائن حي آخر بالاستناد إلى دلالة مُحدّدة مشتركة.